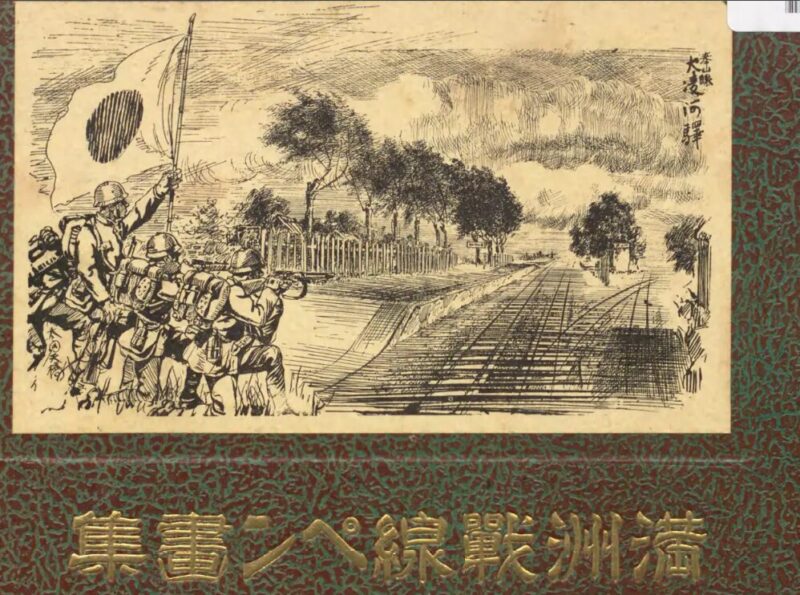

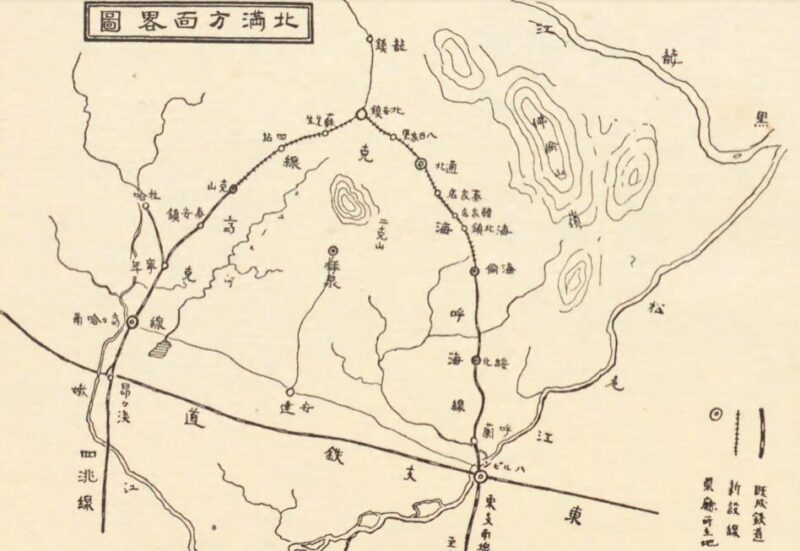

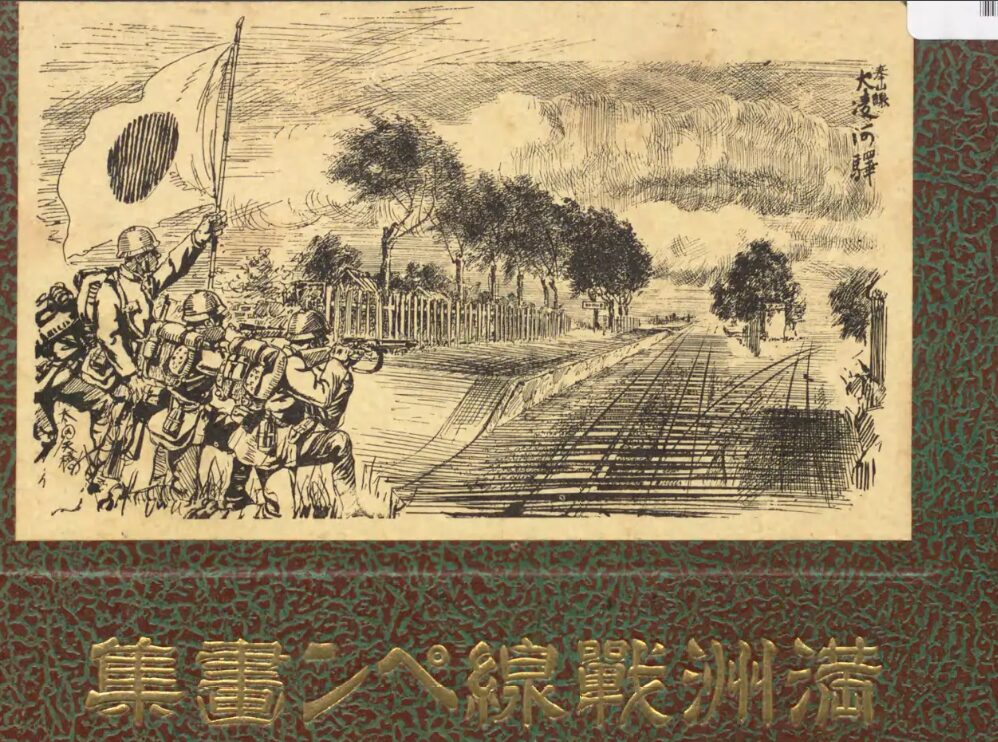

GHQ焚書リストで満州関連の本を探していたら、『満州戦線 ペン画集』という本が目にとまった。少し読んでみると満州戦線の様子や満州の建物や自然風景が描かれており、どの絵も素晴らしい作品ばかりである。今回はこの本を紹介させていただく。

太田政之助の略歴

著者の名前は表表紙には太田天橋とあり、肩書として「陸軍省つわもの編輯部員、陸軍省新聞班満州特派員」と書かれているが、奥書の著者名は太田政之助となっている。どうやら太田天橋はペンネームのようだ。

著者の経歴については、戦後出版された著書『お巡りさんの生活』という本に次のように記されている。

京都府立宮津中学中退

近衛歩兵第四連隊出身

大正十一年報知新聞漫画記者として入社

陸軍省、大本営嘱託画家として満州事変、日支、大東亜戦に従軍、漫画伝単戦に携わり終戦に及ぶ。勲章二回拝受

著書「ペン画の兵隊」は英国雑誌に二十回掲載紹介される

漫画伝単は上海英国雑誌ビクトリアルレビューにしばしば転載される

高橋和市 文, 太田天橋 画『お巡りさんの生活』立花書房 昭和33年刊

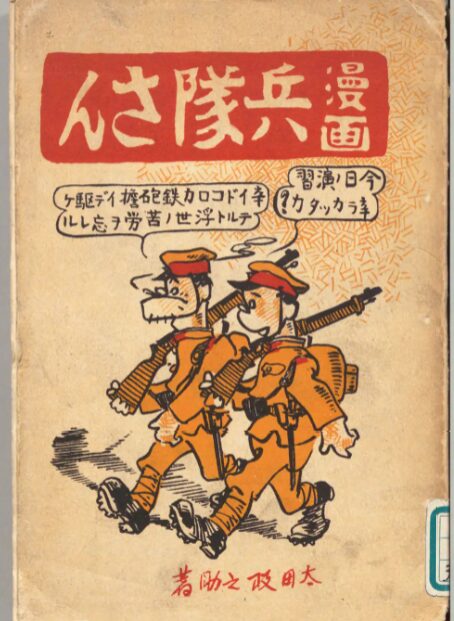

大正十一年に太田は報知新聞漫画記者として入社しているが、大正八年に出版した『ペン画の兵隊』の仕事が認められたのであろう。大正十四年には『漫画 兵隊さん』も出版している。

太田は漫画を描きながらペン画の腕を磨いたのだろうが『満州戦線 ペン画集』に収録された絵は画家の作品としても十分通用する出来栄えである。

大本営嘱託画家として満州や北支に従軍し、「漫画伝単戦」に携わったとあるが、「伝単」というのは、戦時において敵国の民間人や兵士の戦意喪失などを目的として撒かれる印刷物を言う。Wikipediaによると、日本軍の初期の伝単は活字と写真だけで宣伝効果は乏しかったが、漫画入りの伝単を制作するようになって中国の一般民衆に読まれるようになり、伝単制作活動が認められて彼は勲章を二回拝受したという。

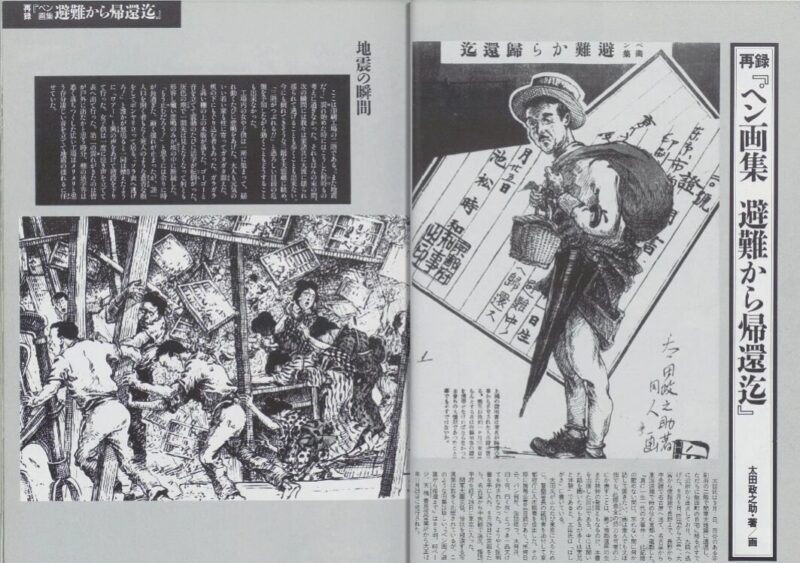

また彼は大正十二年(1912年)九月一日に四谷のある印刷所で関東大地震に遭遇し、直ちに飯田町の自宅に帰るとすでに近所から出火しており、九段に逃げた。五日に電車に乗り継いで母のいる京都へ避難したのだが、それまで目撃したものを絵に残そうとして同年十一月に『ペン画集 避難から帰還迄』を書いている。この作品も名画揃いである

残念ながら『国立国会図書館デジタルコレクション』ではこの本は公開されていないのだが、『毎日グラフ別冊 関東大震災69年』p.102~109で『ペン画集 避難から帰還迄』の作品の一部が紹介されている。

危険な地域を描いた貴重な作品群

著者の情報はこれくらいにして、昭和八年に刊行された『満州戦線 ペン画集』(GHQ焚書)に話題を移す。

陸軍新聞班の大久保大尉が寄稿した本書の序文によると、太田は「満州事変勃発以来、約一ヶ年に亘り満州に渡って親しく皇軍将兵とその行動を共にし、ともに戦場の辛苦を嘗め、危険を冒して描きたる真に魂の籠もった命懸けの作品のみ」と書かれているが、「命懸け」というのは決して誇張ではない。太田の前書きによると、彼が作品を画いた地域の多くがすぐ後に襲撃され、多くの日本兵が殺害されているのである。

私の旅行に関する限り極めて平安であった。将士庇護の賜である。けれども後日において振り返ると嵐の前の静寂を、盲いた旅人が危ない空模様も気付かずに通り過ぎた二外ならない。巨流河、興城は襲われた。打虎山綏中も襲撃された。通過直後である。更に北満に於いては海倫に紅槍会匪六百が襲ったのが一週間後。北安鎮四站が五日の後、克山は旅団司令部と共に南下するとその翌日、十月十四日泰安鎮に着し十七日に出発。すると二十日には璞炳珊四千の部下に取り囲まれて林隊長以下十数名の戦死、それから十日の死戦が続けられた。十六日には拉哈訪問の予定を雨の為に延期したのであったが、その十六日には鉄道は破壊されて拉哈行中止。この時拉哈は二千の兵匪に犇々と取り囲まれていた。

太田政之助『満州戦線ペン画集』昭和8年刊

太田が満州でお世話になった少なからずの将士たちが、会ってまだ日の浅いうちに戦死されているのだが、無事に任務を終えて帰国したのち『満州戦線 ペン画集』が刊行出来たのは、奇跡といってもいいくらいである。

『満州戦線 ペン画集』作品

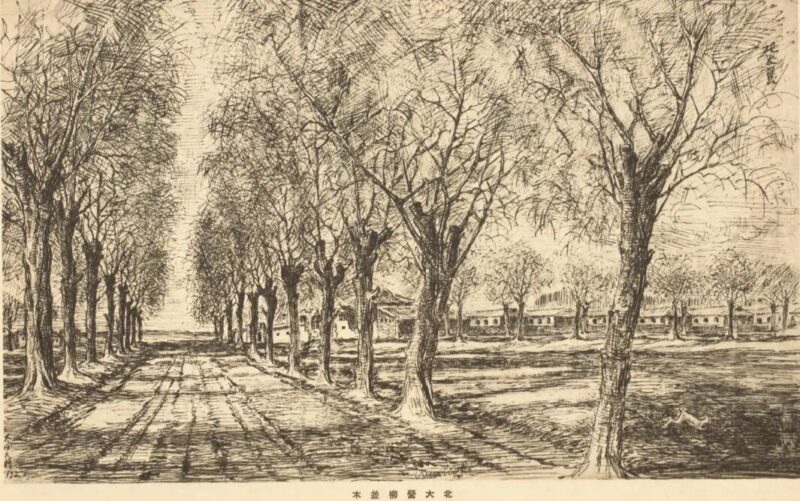

最初の作品は「北大営柳並木」である。

「北大営」というのは柳条湖付近にあった支那軍の兵営だが、昭和六年の満州事変のあと関東軍が占領した。景色の良さに感心してはいけない。このあたりは一般人の住めない物騒な地域になっていた。作品の下には次のような解説が伏されている。

支那兵営の傍らには草も生えない。無論人民は住まない。掠奪をするからだ。北大営並木の側に便意隊の死体数個が埋めてある。手が出たり足が出たり、それを鳥や野犬が食い散らかしている。支那に来て初めて知る文明日本の有難さ。一匹の野兎が飛び出した。兵営の中に野兎が巣喰う程、支那の兵営は広くかつ締まりがない。

太田政之助『満州戦線ペン画集』昭和8年刊

物騒であった理由は張学良軍の敗残兵が各地で掠奪・暴行を繰り返していたからである。「便衣」というのは、兵士が軍服を着ずに一般服を着ている状態を言う。国際法では「便衣隊」は交戦者の資格はないのだが、この国ではそのような法律を遵守されないのが普通だ。

また満州事変が勃発してすぐに張学良軍は満州から逃亡し、敗残兵は各地で掠奪・暴行を繰り返していた。このような行為を繰り返す連中は当時の満州には多数いて「匪賊」とか「土匪」などと呼ばれていたが、匪賊化した兵士を「兵匪」、中国共産党の指導の下に活動した匪賊を「共匪」とも呼んでいた。近くに匪賊が現れたとの連絡があると日本兵はすぐに出動した。

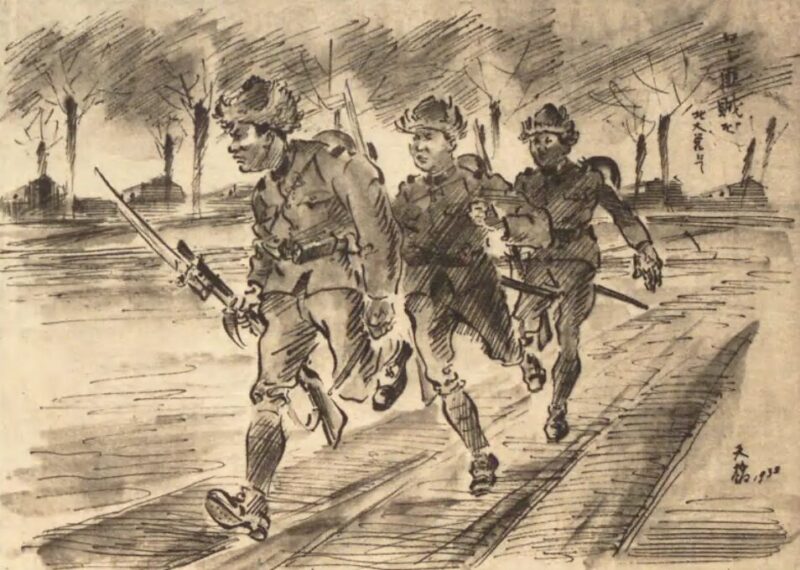

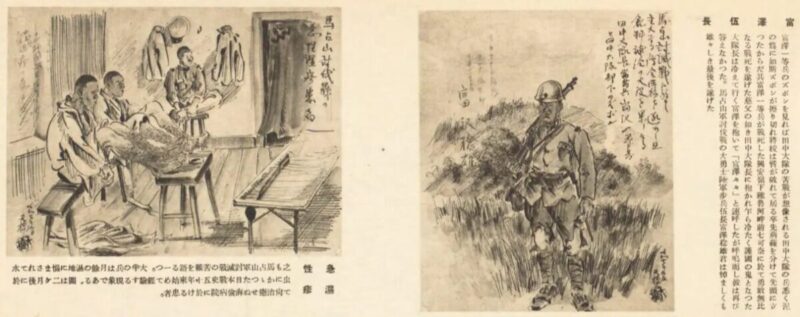

「ソレ匪賊。」渡辺上等兵が飛び出した。「何処だ、何処だ。」続いて小林、野瀬の両一等兵。「営門前の堆土の上だ。」歩哨が叫んだ。「ヨシ、行け。」ハチ切れそうな元気だ。満州の兵隊さんは太りきっている。緊張しきっている。日夜兵賊と戦い、便衣兵に備え、日本帝国の名誉の為に寸分の隙もなく働いている。熱烈なる国民の後援に彼らの心も満たされてはいるが、ただ何ものか満たされない一事。だから女性でも見ると「オイ来たぞ来たぞ、シャンが来た来た。出て来い出て来い」彼らは何事も打ち捨て表の方へ飛び出していく、それにしては背中の鉄甲が物々しい。

同上書

匪賊らは民家を襲って金目の物を掠奪すると、山奥にある彼らの棲家に戻って行く。

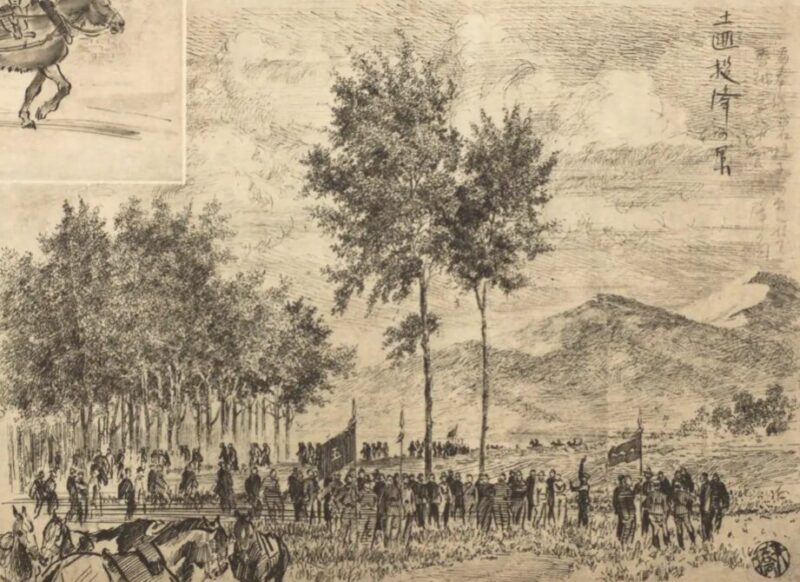

匪賊をいくら捕まえても、治安はなかなか回復しなかった。上の画は、三百八十名の土匪が投降したのを画いたもの。故郷に帰る者には日本円にして六円七十銭の金を与えたと書いてあるが、このような方法でまとまった人数を捕縛しても、匪賊による襲撃は絶えることがなかった。

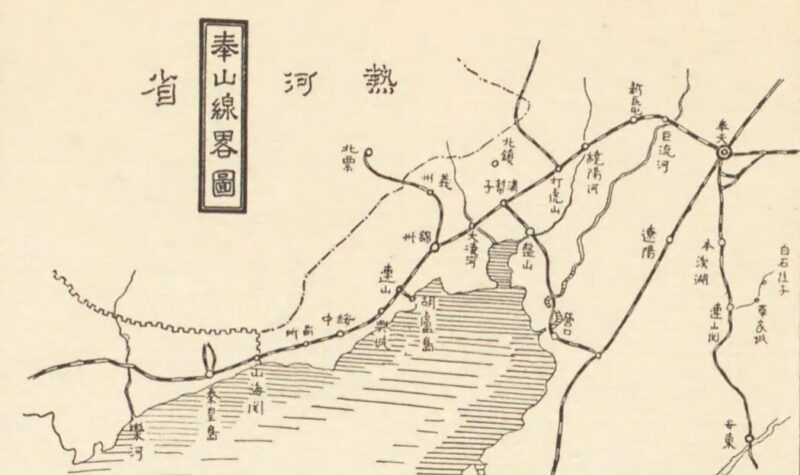

満州に派兵されていた関東軍は満鉄の守備と在留邦人を守ることが主たる目的とされ、当初は一万五千程度しかいなかった。一方張学良軍は三十万とも四十五万とも言われ、匪賊となって各地で掠奪・暴行を繰り返していた。上の画像は巨流河の歩哨を描いたものだが、太田が訪れたのちにこの地は匪賊に襲撃され、隊長らが殺害されたという。

奉山線により西行して第一の皇軍守備隊の所在地巨流河を訪う。河は濁流、滔々澎湃として天に連なる。煙突を輪切りにしたるが如き歩哨小舎が鉄橋の袂に建てられ、鉄兜に武装した兵隊さんが大鉄橋を守備している。突如襲った匪賊の為に隊長林特務曹長は悲壮なる最期を遂げた。時は昭和七年の秋の頃。私が訪問したのは六月であった。当時巨流河の部落へは物騒で行けませんとの林隊長の言であった。

同上書

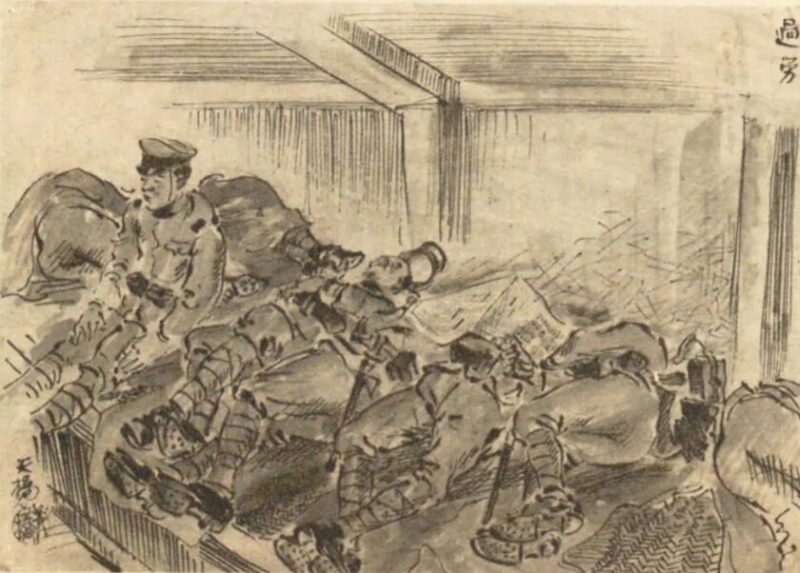

匪賊はいつ襲ってくるかわからない。襲って来れば戦わねばならない。兵士たちは緊張の連続で、充分な睡眠がとれない日が続き、過労気味である。

兵匪の襲撃、ソレ出動。兵隊さんは奔命に疲れて夜となく昼となく隙さえあれば眠りこけていた。全くの過労。一目見た我らは感謝の念に目頭が熱くなった。

同上書

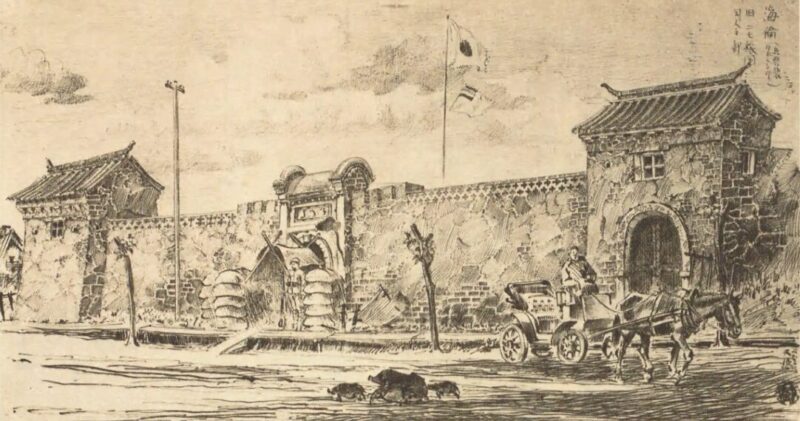

太田は満州の中心部から北満に向かい、ハルピンの北にある海倫に滞在している。海倫から先は鉄道敷設工事中であったため馬で克山まで向かったのが九月十四日であった。

九月十四日暇を告げて旅団司令部を去ると、数日後に司令部も馬占山妾宅に引っ越し、種村乗馬歩兵隊が移り住んだ。その夜数百名の紅槍会匪が襲撃して来た。弾丸を怖れぬ彼らは隣家の屋根伝いに屋内に侵入し、物凄い肉弾戦が一時間にわたって演じられた。種村支隊長、福田少尉以下部下の面々死物狂いの苦闘。各人数名、十数名の敵を斃した結果、遂に勇敢なる匪賊も二百の死屍を残して退却した。…皇軍死者福田少尉以下九名。いずれも銃剣は折れ、軍刀は鋸の刃に等しかった。二丁を隔てた西門も同時に二百の会匪に襲われた。司令島田伍長以下十二名躍り出で敵中に突入、十数名を斃し後軽機の猛射を浴びせてこれを撃退した。…中略…

その隣に十数名の支那公安隊の守備兵が数十名の敵に襲われ、一人残らず殺戮された。

同上書

「紅槍会」というのは華北の農村などで組織された自衛組織だが、抗日ゲリラ化していて当時のわが国では匪賊として報じられていたようだ。

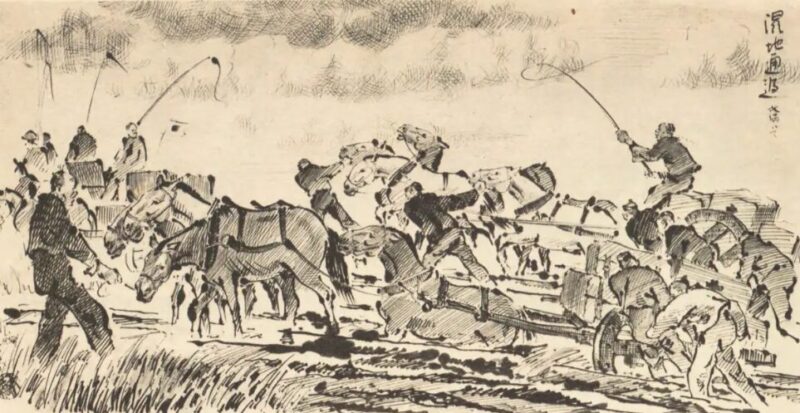

日本軍と満州軍が匪賊を討伐することで治安はかなり改善していったのだが、日本軍も満州軍もそのために犠牲者が出ていた。また多くの兵が湿地帯に悩まされて湿疹にかかり、病院で治療していたことが描かれている。

上の画像は海北鎮の湿地通過の苦労を描いた画。馬の脚がすっかり泥沼に沈んでしまっている。解説には次のように記されている。

海北鎮を離れると限りなき未耕の大沃野である。海北鎮の教会が数里の間見送っている討匪行。「何処まで続くぬかるみぞ、三日二夜は食もなく雨降りしぶく鉄かぶと」所々の湿地に遭遇する毎にこの感を深くする。韓家店に於いて桃井中尉と別れる。部落とは名ばかり荒廃した廃屋が土壁の中に囲まれているのみ。

同上書

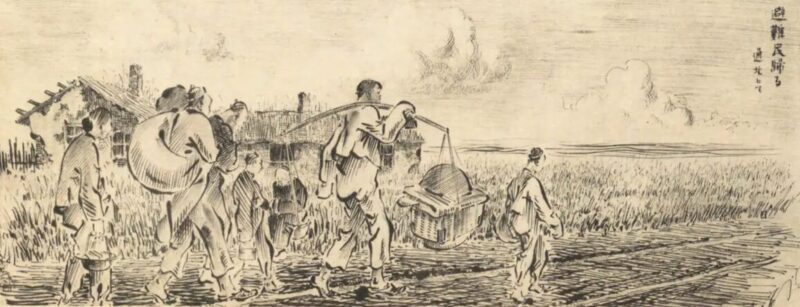

通北で治安が回復して避難民が帰って来たところを描いている。民衆が怖れていたのは支那軍であったことが良く分かる。

皇軍入城の声におびえた住民はことごとく何処ともなく姿を消したが、十数日を経て続々帰還した。正義の軍に感激して、今や彼らは安んじて業務にいそしんでいる。軍隊と言えば掠奪するものと思い込んだ彼らだ。日本兵が一文の品にも金を払うのに驚異の眼を睨った。しかし商売に抜け目のないのも彼らである。昨日の恩を忘れて、一箱四銭の煙草を十五銭に売り出した彼らである。北満の宝庫は日本軍の手によって開かれた。鉄道は開通した。後日に到って今日の恩を忘れて苦情を言う彼らでないかを怖れること深いものがある。

同上書

以前このブログで、『満州帝国とキリスト教』(GHQ焚書)を紹介させていただいた。満州事変の後でカトリック教会が、掠奪暴行を繰り返す兵匪と戦う日本軍を支持してその永久駐在を要望し、一九三四年にはローマ教皇庁が満州国を承認した。当時の満州は支那の敗残兵のために自国民や外国人居留民の生命財産が危険に曝されていたのであり、諸悪の根源である匪賊を退治する行動は、支那・英米のほかは、多くの国で支持されていたことを知るべきである。

太田政之助の著作リスト

分類欄で「〇」と表示されている書籍は、誰でもネットで読むことが可能。「△」と表示されている書籍は、「国立国会図書館デジタルコレクション」の送信サービス(無料)を申し込むことにより、ネットで読むことが可能となる。

| タイトル | 著者・編者 | 出版社 | 分類 | 国立国会図書館デジタルコレクションURL 〇:ネット公開 △:送信サービス手続き要 ×:国立国会図書館限定公開 |

出版年 | 備考 |

| お巡りさんの生活 | 高橋和市 文, 太田天橋 画 | 立花書房 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/2992293 | 昭和33 | |

| 関東大震災 : 実況記録・ペン画集 復刻版 | 太田政之助 文・画 | あまのはしだて出版 | × | 平成8 | ||

| 関東大震災69年(毎日グラフ別冊) 再録『ペン画集 避難から帰還迄』 |

太田天橋 文・画 | 毎日新聞社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/13228001/1/52 | 平成4 | |

| 軍隊内務班 : ペン画の陸軍 | 太田天橋 文・画 | 東都書房 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/9581701 | 昭和42 | |

| 中支従軍ペン画集 | 太田天橋 文・画 | 軍事普及会 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1683426 | 昭和16 | |

| 天覧台覧誉の感状 第1編 | 太田政之助 編 | 天橋書房 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/964260 | 大正10 | |

| 独習ペン画図典 | 太田天橋 文・画 | 三集社出版部 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1654010 | 昭和22 | |

| ペン画のお巡りさん | 太田天橋 文・画 | 日本文化社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1653749 | 昭和24 | |

| ペン画の兵隊 正 | 太田政之助 文・画 | 天橋書房 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/941913 | 大正8 | |

| ペン画の兵隊 続 | 太田政之助 文・画 | 天橋書房 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/941914 | 大正12 | |

| 前へ…オイ:軍隊ペン画と小砂摩擦 | 太田政之助 文・画 | 天橋書房 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1030845 | 昭和6 | |

| 漫画 兵隊さん | 太田政之助 文・画 | 天橋書房 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1717967 | 大正14 | |

| 満州戦線ペン画集 | 太田天橋 文・画 | 田中良三 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1900784 | 昭和8 | GHQ焚書 |

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。一時在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、第三刷が完了して在庫不足は解決しています。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント