従軍作家や従軍記者、従軍カメラマンなどは、比較的安全な場所で取材するものだと思っていたのだが、マレー戦線に従軍した朝日新聞特派員の影山匡勇はかなり危険な場所を兵とともに進軍している。

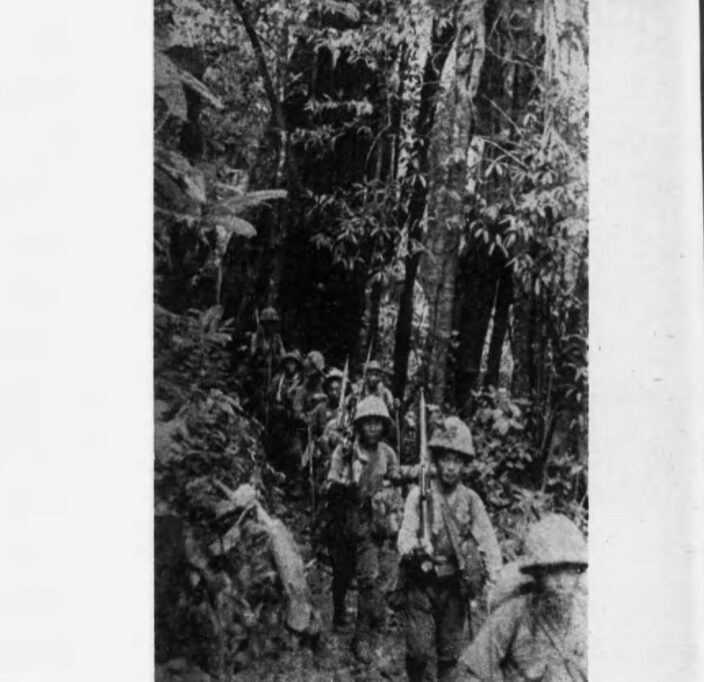

彼はマレー上陸作戦の先陣として未踏のジャングルを切り開いて進軍する日本軍の従軍カメラマンとして、タイ領シンゴラ上陸以来三ヶ月、一千数百キロに及ぶマレー半島を南進し、最後の決戦上であるシンガポール攻略戦で勝利するまで何度か死を覚悟したが、無事にシンガポール入城を果たしてわが国に帰還した人物である。

シンドラからマレー半島南端のジョホール・バルまでの距離は東京から下関までの距離に相当するのだそうだが、なぜ日本軍は直接シンガポール島に上陸しなかったのかと誰でも考えるところだ。その理由は、シンガポール島の海に面した南側には重砲群とトーチカが多数構築され、さらに多数の戦闘機が配置されており長い日数をかけて渡洋しシンガポール島に向かうことは上陸前に英機による空爆を受けて輸送船団や護衛艦隊に大きな損失が出ることが予想されたからである。先に英戦闘機を撃破することも検討されたが、敵の航空機を撃滅できない場合のリスクを考慮し、マレー半島を南進する戦略で臨むことが決定したようだ。しかしながら、半島には猛獣や毒蛇のいるジャングルがあり、さらに英国軍の陣地が存在し、そこを突破して行かなければならなかった。

彼の著した『マレー血戦 カメラ戦記』は彼の撮影した写真が載せてあるので、誰でも読みやすく、彼と苦楽を共にした兵士たちの苦労が良く伝わって来る。

緑の要塞

影山は日本軍とともにジャングルの中を進んで行ったのだが、密林は巨木が枝葉を拡げて太陽光を遮り、足許はトンネルの中のように暗くて、大小無数の原始植物がはびこっていた。もちろん道らしき道はない。

如何にしてこれを拓くかは皇軍に与えられた課題であった。どうして突っこんでいくかというと、初めは土地の樵夫や猛獣狩の道案内を連れて行く。密林の中の杣道を踏み躙りながら行くと、何時の間にか道も絶えて絶壁のような樹の壁にぶつかってしまう。何処を探しても進路が判らない。無敵皇軍兵士もこれには茫然として、

「宙を飛ばなくては」

と足も手も出なかったが、皇軍征くところ必ず路は拓けて行くのである。それは不屈な戦闘精神のみがよくするところであって、いよいよ困り抜いた挙句、やはり落ち着くところは猛獣の足跡を探すのであった。猛獣の足跡を探し出して伝って行けば、どんなに厚い樹の城壁の中にも猛獣の通った跡だけは多少の間隙のあるものである。猛獣の通れるところなら人間の通れないと、先ず工兵がそこへ楔のように突っ込んでいく。先頭の工兵は鋸や鉈をもって一本一本羊齒類を裁り倒し、とげのある熱帯植物をなぎはらいつつ、突撃路をあけて行く。続く歩兵の後には、我々も黙々と従うのであった。僅かばかりの密林の破れ目を泳ぐように匍って行くと長さ七、八十米もある巨木が行く手に倒れている。飴棒のようにへし折れてそれが時々井桁のように折り重なっていて行軍を阻む。高さ五米もあり、乗り越えようにもつるつる滑って登れない。天然の防塞は実に鉄壁の陣で、あげた足のかけ場がない。案内の原住民すらすっかりおぢけて坐りこむ。それを賺したり鼓舞したりして連れて行く。原住民に

「密林の中で何が一番怖いか」

と訊ねると、きまって

「虎と毒蛇だ」

と言う。毒蛇に指を咬まれたら、掌や肱を鉈で切るのだと手真似で答える。その顔の悲壮さ、だが勇士達は笑って出発前の部隊長の激励の辞を思い出す。

「毒蛇に出遭ったら殺して皮を剝ぎ、その肉は食い、胆は飲むべし。これにまさる強壮剤なし」と。

影山匡勇 『マレー血戦カメラ戦記』アルス刊 p.9~11

密林の中では食べ物は持ち込めず、最初の内は乾パンを食べることが出来たが長くは続かなかった。密林奥深く分け入ると誰もが声を出さなくなり、ひたすら前の兵隊の足跡だけを睨む行軍が続く。

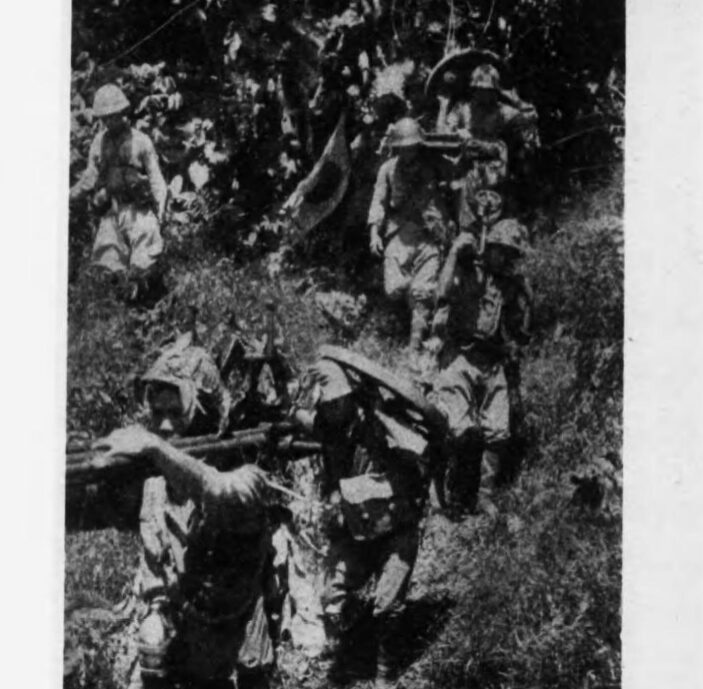

川にはもちろん橋もはなく、工兵が細い木を探して何人かで木を肩で担ぐようにして橋代わりとする。影山は工兵たちの労苦に感激したと書いている。夕方になるとスコールが降り、密林は滝のようになった。そこで水を両手で汲んで飲みしばらくすると滝水が洪水のようになった。密林では大樹の蔭でも雨をよけることは出来ず、誰もが全身ビショ濡れになった。

虎の夜襲

少しでも高く水のない場所を探し、羊歯でも何でもなぎ払って敷いて寝ることとする。真中に猛獣除けの篝火を焚いて、体が冷えないように戦友と折り重なって横になった。、飯を二日間も食べておらず、腹がペコペコで頭の中では食べることばかり考えていた。

ガサガサと頭の上に何やら落ちて来る触ってみればヤツデのように大きな葉だ。それを瓦煎餅のように掴んだままガチガチと端から齧ってみる。ムシャムシャとかんで咽喉へ通すが、しぶくてしぶくてとても半分も食べられない。残りの兵隊も何やら口を動かしていた。

寝られないままに暁を待たず夜行軍が始まる。原住民は先に立って二尺もあるヘッドライトのような懐中電燈で、前後左右を照らしながら足跡を求めて行く。その光芒に照らし出されるものはきまって二つの大きな光のかたまりであった。それが最初は十秒ばかりフッと立ち停まっている。出会い頭のためにアッという間にその僅かな一瞬が流れると、今度は ウォー! と唸りをあげて飛びかかってくる。猛獣は赤い系統の光はさけるが、青い系統の光には襲ってくるようだ。ところが案内の原住民は懐中電灯を持ったまま逃げない。必ずつけたままサッと下へおいて、後ろの兵隊のところまで轉って逃げてくる。猛獣は人にはかからないで、よく懐中電燈に向かって物凄い襲撃を加え、ウォー、ウォーと壊れて消えるまで叩いている。この時兵隊はズドンと一発のもとにこれを斃すのである。これが虎の夜襲であった。

同上書 p.24

今はあまり使わなくなったと思うのだが、当時は家庭でいたずらをした子供を叱る時に「鬼が来るよ」とおどかしていたが、ここの原住民は「ジャングルに入れるぞ」と言って子供を叱るのだそうだ。それほどジャングルは原住民にとって怖い場所なのである。

密林で兵隊を悩ませたもの

ジャングルを進むと軍服はボロボロになり、服を着ているというよりも、布が背中にかかっているという状態に近く、しかも布には血と硝煙と泥と汗がしみついていた。そんな兵隊達を一番悩ませたものについてこんな記述がある。

密林を征く裸部隊にとって何が一番困るかというと、敵のゲリラ戦や虎や毒蛇でもなく、実に山蛭の襲撃であった。それは内地のように田んぼの中にいないで樹の上にいた。緑の城壁にあけた突撃路を匍うように分け入る皇軍に、葉の裏からポタポタと落ちて来て、身体中所かまわず吸い着く。はじめは三寸位のが、気がついた時には小指大になり、血を吸っている。腹いっぱい吸わぬ限りいくら引っ張っても、ゴムバンドのようにはね返って取れない。

その次は「アスカ」と呼ぶブヨがいて、行く手が煙幕のように見えなくなる。初めは眼鏡が曇ったのかと思って拭いて見るがやっぱり見えない。それがパッと砂煙のように近付いて来たかと思うと、黄色い糠のような埃が吸い寄ってくる。我々には手首とか頸の囲りに集まってくるが、勇士には身体中一面につく。気がついた時にはもう真っ赤になって血を吸っている。これがとても痒かった。いくらかいてもかいても痒みがとまらないのである。

同上書 p.43

ジットラ突破

シンゴラからジョホールバルに至る進路にはアスファルトの道路も一部あったが、それ以外は馬も通れないほどの隘路で、そこを日本軍は進んでいった。敵はこの隘路に縦に長く陣地を構えていた。

日本軍はこのマレー半島を五十五日間で突破したのだが、熾烈な戦いになったのは「ジットラ突破」と「スリム殲滅戦」だったという。冒頭の地図に「ジットラ」と記されているあたりで行われた日英軍との戦いについて一部を紹介させていただく。

そのうち敵の砲弾は、ゴム林に滅茶苦茶に落ちはじめて、忽ちゴム林の三分の一はフッ飛んでしまった。夜が明けきるとともに益々熾烈を極め、スコールのような砲弾でにっちもさっちも行かない。連絡も全然とれない。丸で身動きもならぬうちに、インド兵が一名のイギリス兵を連れて投降して来たので、イギリス将校の持っていた地図を見ると、驚くべき大規模の陣地帯の編成が書かれている。全く完全な陣地であり、一個師団の兵力を持っても、三ヶ月くらいは確実に維持できるという陣地のようだった。この堅固な陣地に僅か〇百名足らずで闇にまぎれて飛び込んでしまった。

その時また一人の兵隊が、全身を血に濡らしながら、そのままクリークを泳いで報告に帰って来た。隊長の前に不動の姿勢をとって捧銃をやり、

「本田隊長はじめ隊全員非常な元気で、奪取トーチカを確保しておりますから御安心下さい」

と報告終わるやバッタリ倒れてしまった。抱き起して見ると胸部貫通銃創で瀕死の重傷であった。

まもなく本田隊長から

「本隊は直ちに橋梁に向かって突撃せんとす!」

という壮烈な報告が来た。この時既に全兵力は〇〇名である。そこで

「本田隊長を見殺しにするな、救援!」

と準備も何もない、ゴム林を縫って猛射を潜って駆け出し、軍旗を捧じて、最後の突撃に移った。さしもの堅塁によっていた敵兵も、この乾坤一擲の突撃によって、漸く退却を開始し、間もなく潰走をはじめ、道路の両側に夥しい戦車、砲、弾薬、食料を棄てて逃げ出した。

同上書 p.56~60

英軍の軍隊は英国人のほかにインド兵、オーストラリア兵らの寄せ集めであったが、兵力では日本軍を圧倒していた。しかしながら、百名を下回る日本軍の決死の突撃に驚いて退却しはじめ、遂に潰走していったのである。ジットラ陣地の突破に成功したことは日本軍の勢いを与えたことは言うまでもない。

マレーに関するGHQ焚書

「マレー」は「マレイ」あるいは「マラヤ」とも呼ばれ、漢字では「馬來」と書いた。またシンガポールは「新嘉坡」あるいは「星港」と書き、日本統治時代は「昭南島」と呼ばれていた。

本のタイトルで判断して「マレー」に関する書籍のうち四十点がGHQによって焚書処分されているのだが、今回その一覧表を作成して五十音順に並べてみた。

分類欄で「〇」と表示されている書籍は、誰でもネットで読むことが可能。「△」と表示されている書籍は、「国立国会図書館デジタルコレクション」の送信サービス(無料)を申し込むことにより、ネットで読むことが可能となる。

| タイトル | 著者・編者 | 出版社 | 分類 | 国立国会図書館デジタルコレクションURL 〇:ネット公開 △:送信サービス手続き要 ×:国立国会図書館限定公開 |

出版年 | 備考 |

| 上原マレー語1 | 上原訓蔵 | 晴南社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1150241 | 昭和18 | |

| 上原マレー語2 | 上原訓蔵 | 晴南社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1150264 | 昭和18 | |

| 上原マレー語3 | 上原訓蔵 | 晴南社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1150290 | 昭和18 | |

| 上原マレー語4 | 上原訓蔵 | 晴南社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1126718 | 昭和17 | |

| 英国の極東作戦 新嘉坡根拠地 | 池崎忠孝 | 第一出版社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1255668 | 昭和14 | |

| 英国の東亜拠点シンガポール | 室賀信夫 | 朝日新聞社 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1267126 | 昭和16 | |

| 最新マライ語時文指針 | 上原訓蔵 | 旺文社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1126712 | 昭和19 | |

| 昭南及マライ | 西田卯八 | 与文社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1265494 | 昭和18 | 大東亜文庫 ; 第6 |

| 昭南島 | 室賀信夫 | 朝日新聞社 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1267127 | 昭和17 | |

| 昭南島の日章旗 : マレー戦線従軍記録 |

平栗竹男 | 教養社 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1720609 | 昭和17 | |

| 昭南日本学園 | 神保光太郎 | 愛之事業社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1461020 | 昭和18 | |

| 星港攻略記 | 筑紫二郎 | 時代社 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 |

昭和17 | ||

| シンガポールを衝く | 宮 慶治 | 大東亜社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1095490 | 昭和17 | |

| シンガポールと大南方策戦 | 森 電三 編 | 興亜書房 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1261141 | 昭和17 | |

| 新生マライの表情 | 松本直治 | 朝陽社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1130815 | 昭和18 | |

| 大東亜戦史マレー作戦 | 朝日新聞社 編 | 朝日新聞社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1450644 | 昭和17 | |

| 大東亜戦争戦况解説 : シンガポール陥落まで |

河北新報社 編 | 河北新報社出版部 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1108675 | 昭和17 | |

| 南方経済資源総攬第6巻 マライの経済資源 |

大谷敏治 | 東亜政経社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1065753 | 昭和18 | |

| 南方圏の資源 第一巻:マレー篇 | 小林 碧 | 日光書院 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1065740 | 昭和17 | |

| 南洋生活心得と馬来語 | 若林文次郎 | 綜文社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1111049 | 昭和17 | |

| 肉弾 シンガポール血戦史 | 杉谷 馨 | 芳山房 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 |

昭和17 | ||

| ハワイ・マレー沖海戦 | 山崎謙太 | 中川書房 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1135948 | 昭和17 | |

| ハワイ・マレー沖電撃戦 | 森村正平 | 晴南社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1742082 | 昭和18 | 少国民大東亜戦記 |

| マライ経済の諸問題 | 大谷敏治 | 文化研究社 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1459384 | 昭和18 | |

| マライ、スマトラ建設戦記 | 昭南新聞記者会 | 第一公論社 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 |

昭和18 | ||

| マライ政治経済論 | 向井梅次 | 千倉書房 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1061214 | 昭和18 | 南方経済大系 |

| マライの静脉 | 寺崎 浩 | 春陽堂書店 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 |

昭和18 | ||

| マライ物語 | 竹森一男 | 六芸社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1135488 | 昭和18 | |

| 馬來及昭南島 | 南方産業調査会 | 南進社 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1044037 | 昭和17 | 南進叢書. 第6 |

| マレイシアの農業地理 | ファルケンブルグ | 中央公論社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1718431 | 昭和17 | 太平洋問題研究叢書 |

| マレー戦線 大東亜戦記 | 河出書房編輯局 | 河出書房 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1042000 | 昭和17 | |

| マレー血戦 カメラ戦記 | 影山匡男 | アルス | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1131013 | 昭和18 | |

| 馬来上陸 | 棟田 博 | 東光堂 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 |

昭和17 | ||

| 馬来政治経済研究 | 向井梅次 | 台湾三省堂 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 |

昭和18 | ||

| マレーの研究 | 内藤英雄 | 愛国新聞社出版部 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1683833 | 昭和17 | 大東亜共栄圏叢書 ; 第5編 |

| マレーの実相 | 吉岡利起 | 朝日新聞社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1044162 | 昭和17 | |

| マレーの民族 | 酒井寅吉 | 興亜日本社 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1438876 | 昭和17 | |

| 馬来半島横断運河 | 渡辺源一郎 | 中興館 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1871104 | 昭和18 | |

| マレー・ビルマ | 飯本信之 佐藤弘 編 | ダイヤモンド社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1875557 | 昭和17 | 南洋地理大系4 |

| マレー蘭印紀行 | 金子光晴 | 山雅房 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1687780 | 昭和15 | 中公文庫版、Kindle版あり |

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。一時在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、第三刷が完了して在庫不足は解決しています。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント