GHQ焚書リストから「日記」をキーワードにして絞り込むと二十点が引っかかり、「日誌」では十三点がひっかかった。「日記」の多くは自らの戦争体験を綴ったものだが、中には満州や支那の旅行日記もあれば、タイトルは「日記」でも小説に分類すべき作品も存在する。「日誌」となると仲間や第三者への情報共有を目的として、いつどのようなことが起こったかを詳細に記録したものが多いのだが、中には『艦上日誌』のように、「日記」として自らの体験談を記録した作品もある。

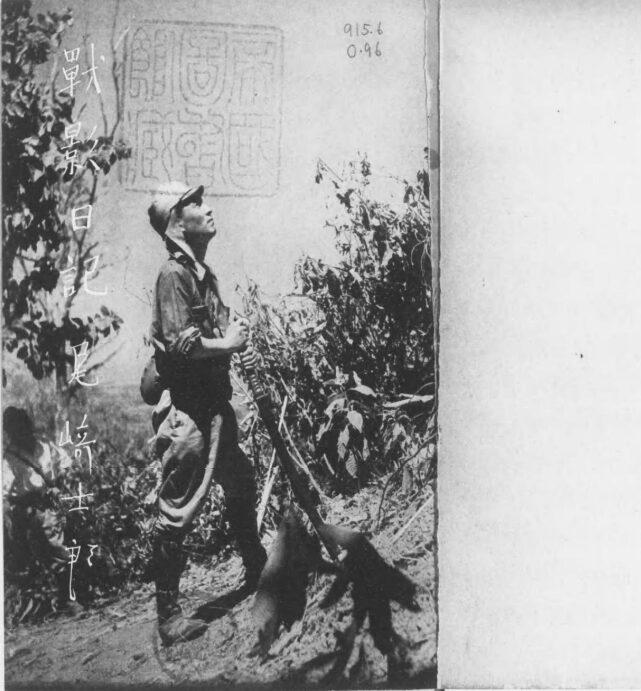

尾崎士郎『戦影日記』

最初に紹介したいのは尾崎士郎の『戦影日記』。著者の尾崎士郎は小説家で、戦前から戦後にかけて数多くの作品を残した人物だが、昭和十年に刊行された自伝的小説である『人生劇場』青春篇が大ベストセラーとなり、その後「愛慾篇」「残侠篇」「風雲篇」「離愁篇」「夢幻篇」「望郷篇」「蕩子篇」と二十年以上連載の執筆が続き映画にもなった。尾崎の作品は歴史小説も数多く、昭和三十~三十一年には講談社より『尾崎士郎全集』全十二巻が刊行されている。多くの作品の中でGHQにより焚書処分されたのは、『戦影日記』のほかに『文学部隊』、『烽煙』の三点のみでいずれも彼が戦場で体験したことを記した作品のようである。

『文学部隊』は尾崎が昭和十三年に支那事変勃発後に従軍作家として支那の戦場に向かった経験を描いた作品で、『戦影日記』は真珠湾攻撃が行われる十八日前に第一次宣伝隊員として東京を出発してフィリピンに向かい、戦場で見聞したり考えたことを記した作品である。『烽煙』はなぜか国立国会図書館の蔵書にあるはず(国立国会図書館書誌ID 028670597)なのだが、「デジタルコレクション」でいくら検索しても引っかからない。しかしながらある古本屋のこの本の目次画像を見ると、本文の前に「宣伝班長序文 勝屋中佐」が掲載されており、尾崎士郎が従軍作家で体験したことを書いている作品であると思われる。

『戦影日記』は日本軍が真珠湾攻撃を行いかつ南方でマレー作戦を開始した十二月八日から始まっている。開戦の緊張感が漂う冒頭の文章を是非読んでいただきたい。

十二月八日

ハッチの底の将校室にて

事態漸く切迫し来る。東京を出発してより、数えて十八日である。佐藤君と二人で昨日からのつづき、「いかにして理想的な宣伝部隊をつくるべきか」ということについて語り合う。(1)いかに徴用すべきかということ。(2)この部隊の編成方法、並びに運営について。特に精神的の問題を含む。

例えば、前の宿営地から第一線部隊へ派遣された菅原、池田の両君は今G丸に乗り込んでいるが、われわれとの連絡はほとんど杜絶されたかたちになっている。今日は外から整備される形を待つのではなく、内からあふれてくる力を統一しなければならぬ。今日、印刷職工から資材について精細な希望要項を書いた提案が届けられた。

朝食に羊羹が出る。午前一時よりすでに作戦開始となりたるよし。港内船影を見ず。切東中尉来たりこの快報を伝う。東京は大変であろう。となりの軍政部では早くも救命艇に乗る順序について三原中尉が指導している。

午前九時半、企画班員四名、特派員三班十名、上甲板にて班長より訓告を受く。いよいよ、天皇陛下の御名により英米に対し戦闘状態に入った。船長の注意。この日より無電の使用禁止さる。零時、防毒マスクと鉄兜を渡さる。甲板にて

午後の空は曇っているが、思い起こす八幡船のその昔。海の上はまるで街のようだ。これぞ世紀の大進軍というべし。生死すでに心魂を絶てり。「雲の中から煙が見ゆる、××余艘の船団がさしてゆくのはフィリッピン、往年見不語。今日不見語。

秋風や南に動く雲の影

夜、ニュースしきりに到る。

尾崎士郎『戦影日記』小学館 昭和18年刊 p.3~5

「往年見不語。今日不見語」はこれまで見たことを語らず、今日見ざるを語るという意味であろうか。彼らにはどのような任務を命じられていたのであろうか。同年の十二月二十九日の日記には次のように記されている。

今日から石坂君が伝単作成の主任になった。

その命を伝えに来た若い将校が、

「石坂さんは絵の方でしたね?」

といったので彼も少なからず面くらったらしい。しかし、ほんとうを言えばどっちだっていいのである。あなたは小説家でしたねと言われたら、かえってまごつくかも知れぬ。自分たちの任務は現在の境地から努めてはみ出さないようにするところにある。私はもう死骸を見てもあたり前のことのように思っている、到るところに人間が豚のように倒れているかと思うと、豚の子が人間のように可愛がられている。

戦場に憎悪はない。ただ、欲望が止むを得ずして憎悪の形をとってあらわれるだけである。われわれは小さな責任感の中に大きな任務があるということを考えねばならぬ。文学認識がだんだん希薄になってきた。戦場には文学はない。誰、影がある。――この影の中に人間生活の本体があるともいえるのではあるまいか。私の欲望はだんだん限定されてきた。最初サンチャゴに上陸する船の中では陸へあがって新鮮なバナナを食うということだけで私の胸はときめいた。私はバナナを噛る幻想に脅かされたか知れぬ。しかし、上陸してみるとバナナは何処にもなかった。そのかわり、とうもろこしを一本もらい、これを焼いて食べたときには、もうこれで死んでもいいと思った。これは誇張でもなんでもない。ところで現在の望みは正月の餅に鰹節を入れて食うことであるが、これは少しく贅沢すぎるかも知れぬ。味の素がトランクの底に入れてあったことをおもいだしたが、そのトランクは何処にあるかわからぬ。町を歩いていると到るところにキリストの写真と家族の写真が壁にべたべたと貼り付けてある。

午後、本部にてマニラ入市後の宣伝方法についての会議があった。夜は宿舎にて議論風発。放送利用運営の問題について佐藤君から建議あり。寺下君は午後の会合で先遣隊に随伴することになっていたのでいささか感傷的になっている。彼が遺言を書いたというのでみんな笑っているが笑いごとではない。戦場すべて生死を絶す。遺言を書きたいときに書けばいいのである。兵隊がやってきて「火元取締者尾崎士郎」と書いた紙きれを部屋の入口の柱に張り付けていった。

同上書 p.34~36

「石坂君」というのは石坂洋二郎で、戦後は『青い山脈』を朝日新聞に連載して、映画化されて大ブームとなったのだが、昭和十二年に書いた長編小説『若い人』も同年に映画化されているが、石坂が小説家であることを「若い将校」が知らなかったので、それほど有名ではなかったようだ。

「伝単」というのは、戦時に於いて敵国の民間人や兵士の戦意喪失や投降促すことを目的として撒かれたビラであるが、この効果はすぐに出て来るものではない。実際に敵国の民間人に日本人が親切であることを理解させるにはそれなりの日数がかかるものである。三月五日にバターンの前線に向かい、W参謀長とこんな会話を交わしている。

「われわれの撒布した投降票は効果がありましたか?」

「投稿者は出て来る時期によってちがっている。最初は空腹に堪えかねてとびだしてきた。ところが今は家族に会いたいという気持ちで飛び込んでくる。――とにかく、煙草はおそろしく欠乏しているらしい。みんな木の葉を投降票で巻いて喫っているような始末だからな。私の望むところは君たちに戦争の時間の中に入って、フィリッピン兵の心理の変化をしっかりとつかんでもらいたいことだ。」戦闘の経験を持っている彼らは、日本軍に投降すれば必ず助かるということを知っている。大部分は大学生とインテリ青年で、戦争の経験は大抵彼らの頭に沁みこんでいるのだ。ただ、彼らの死活の鍵を握るアメリカ軍幹部の厳重なる看視を逃れることが出来ないだけである。日本軍の宣伝ビラや伝単を見た場合に幹部は、あんなものは信用が出来ぬといってうち消している。しかし、フィリッピン兵たちはすでにシンガポールの陥落も知っているし、バルガスの就任も知っているのだ。アメリカ軍が如何に必死になっているかということは、此の方から一つ宣伝の手を打てば、必ず逆宣伝をしてくることをもってしても容易にわかる。

W参謀長の注文。

日本軍の方へ来るか、然らずんばアメリカ軍のうしろへ廻れ。今や二つに一つの道あるのみ。――こういう伝単を今日必要としているが、しかし変化はあとからあとからと起こっている。その時間の変化にぴったり調和してもらいたいのだ、という。

同上書 p.134~136

そして彼らが制作した伝単は三月十六日に敵の第一線に向けて飛行機から撒布されたという。

戦後は、尾崎士郎や火野葦平や石川達三のような従軍作家について「日本軍に協力した小説家」と叩く言説ばかりなのだが、彼等の作品を普通に読めば、軍国主義を賛美しているわけではなく、彼等が意図的に偏った情報を日本人に伝えて意図的に戦意を高めようとしたわけでもなさそうだ。もちろん軍の作戦や機密にかかわるようなことは書けないこともあったとは思うが、従軍中に彼らが見たこと、体験したこと、考えたことなどを飾らずに書いていると思う。

このブログで何度か書いたように、英米や中国が真実でないことを世界に拡散する宣伝戦・情報戦を盛んに仕掛けていたことは当時の記録に多数残されており、それに対抗するためにわが国は彼等の宣伝戦の無力化を図る必要があったはずだ。わが国の戦略として、現地兵および現地人に真実を広めていくことで、現地人を欧米軍と離反させていくことを狙っていたと考えるのだが、小説家や画家が多数召集されたことの目的はおそらくそのあたりにあったのではないだろうか。

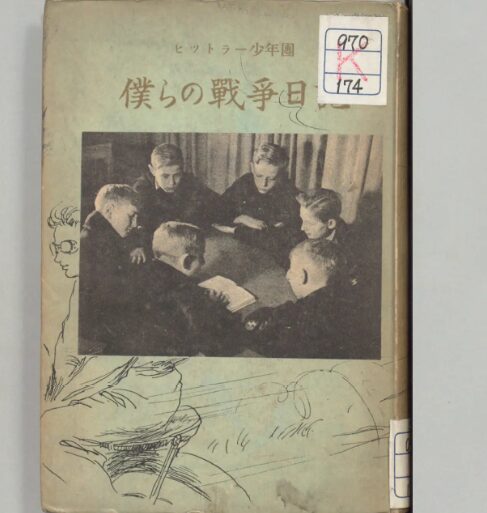

『僕らの戦争日記:ヒットラー少年団』

次に紹介したいのは『僕らの戦争日記:ヒットラー少年団』。当時のドイツでは「ヒットラー・ユーゲント」と呼ばれるナチスドイツの青少年団が存在し、男子の十歳から十四歳までが少年団、十四歳以上が青年団で、女子の方にも女子青年団と少女団が存在した。少年団は軍隊のように聯隊、大隊、中隊、小隊、班に分かれ、ドイツ国内に聯隊が沢山存在していて、あちこちの聯隊と聯隊とが一年に一度挑戦状を書き送って、戦争ごっこをしていたという。

戦争ごっこのようなものはどこの国の少年もやるものだが、ドイツの場合はかなり組織的で、作戦を練るところが大いに異なる。

この『僕らの戦争日記:ヒットラー少年団』は、少年団の小隊長ロルフ君が他の聯隊との戦争について語った内容をもとに書かれた小説だが、この年齢でスパイを相手の聯隊に潜り込ませて相手の戦力と戦略を知ろうと計画したのには驚いてしまった。

「…僕はこんなにしたらどうかと思うんだけれども、君どう思う、ロルフ君?――大隊長に頼んで、どこか他所の聯隊に僕が前に居たということにしてもらってね、僕がそこで中隊長をやっていたという証明書を作ってもらい、今度僕らの敵となる聯隊へ送ってもらうんだ。ね、どうだろう。そして僕は、叔母さんの家に住むということにするよ。叔母さんはよく僕を分かっていてくれるから、決して反対なぞしやしないんだ。」

フリッツとハンスとは、ヤコブの大胆な計画にびっくりしてしまった。

しかしロルフは、さすがに驚きもせずに、

「すごいね、君の計画は。単身虎穴に入って行くつもりだね」と言った。

「うん。このやり方なら、あんまり目につかないだろうと思うんだよ。そうじゃないかしら。そうして、僕が向こうの隊の中へ入って働いていれば、何でもよく向こうの様子が分かるんじゃないかと思うね。」

「そりゃそうだね。君の意見は正しいよ。だけどその証明書は、よく書いてもらわないといけないね。なるべくよい役につけるように書いてもらうんだね。けれど、今向こうの隊では、隊員の組み換えをやるという噂だから、丁度いい機会だと思うな。ごたごたしている時だから、少しくらいのことには気がつかないに違いないよ――きっとうまく行くよ」

ラインホルト・ザウテル 著『僕らの戦争日記 : ヒットラー少年団』錦城出版社 昭和18年刊 p.48~50

そしてヤコブは計画通りに相手の聯隊に潜り込み、分隊長の一員になることに成功する。しかしヤコブはそこで相手の重要な情報を耳にしてしまう。

「ロルフ君。君この町に三ヶ月ばかり前に住んでいた、ショリ―という名前の兄弟のことを知っている?」

「知っているさ。あのノッポとチビの兄弟だろう?」

「うん。あの二人がね、今度僕と同じ中隊に入って来たんだよ。だけどもね、以前僕と一緒のところにいたことがあるなんて、言わなきゃよいがと思っているんだけど……」

「そんなこといいじゃないか」とロルフは、ヤコブを元気づけるように言った。

「あの二人だって、この頃になって向こうの町へ行ったんだろう? 君だって、向こうへ越して行ったとしたって、不思議はないじゃないか」

「うん。そのことはちっとも心配ないんだよ。けれど、大隊長がくれた僕の証明書はね、僕がクレイルスハイムに永いこと勤務していて、とても成績がよかったと書いてあるんだよ。ね、だからショリ―の奴が、この間まで一緒にいたなんて言い出すと、わかっちまうんだよ。」

「ううん」とロルフは、口を固く結んだまま、難しい顔をした。「そうか、それは気がつかなかったなァ」

「それだけが僕も心配なのさ」とヤコブは、本当に困った様子である。

「そうだ。早くしなきゃいけないね。――それじゃ、僕から大隊長に話して見よう」

「うん、頼むよ」

同上書 p.69~70

相手の情報を取るために潜り込ませたメンバーが、相手方も同様なことをしていたという話なのだが、子供の時にこのような体験をしたことは、後に軍隊に入った時などに役に立つことであろう。性善説のわが国ではなかなか相手を騙して情報を盗むという発想がとれず、世界では当たり前のスパイ防止法が未だに制定されないままでいる状態で、そのリスクの大きさを理解できていない政治家や官僚が多すぎる。

GHQはなぜこのような子供向けの本を焚書処分にしたのであろうかと考えさせられる作品なのだが、日本人を長く平和ボケに状態にさせるには、スパイの存在すら気づかない状態を続けることが彼らのねらいであったのかもしれない。

本のタイトルに「日記」「日誌」を含むGHQ焚書

GHQ焚書リストかの中から、本のタイトルに「日記」「日誌」を含む本を抽出して、タイトルの五十音順に並べてみた。

分類欄で「〇」と表示されている書籍は、誰でもネットで読むことが可能。「△」と表示されている書籍は、「国立国会図書館デジタルコレクション」の送信サービス(無料)を申し込むことにより、ネットで読むことが可能となる。

| タイトル | 著者・編者 | 出版社 | 分類 | 国立国会図書館デジタルコレクションURL 〇:ネット公開 △:送信サービス手続き要 ×:国立国会図書館限定公開 |

出版年 | 備考 |

| 荒鷲の母の日記 | リヒトホオフェン夫人 浜野 修 訳 |

改造社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1260983 | 昭和14 | |

| 或る訓導の日記 | 堀内幸行 | 中行館 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1130979 | 昭和17 | |

| 一兵卒の征露日記 | 大沢 径 | 大沢 径 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1036648 | 昭和12 | |

| 艦上日誌 | 桜田常久 | 興亜日本社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1131205 | 昭和18 | 海軍報道班員選書 |

| 皇軍慰問日記 国境を越えて | 片桐龍子 | 忠誠婦徳会 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1029459 | 昭和7 | |

| 後送日記 : 戦傷者の手記 | 渡邊 正 | 日本青年館 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1122688 | 昭和15 | |

| 戦影日記 | 尾崎士郎 | 小学館 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1130846 | 昭和18 | |

| 自動車隊陣中日記 | 佐藤観次郎 | 高山書院 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1131224 | 昭和16 | |

| 上海事変従軍日記 | 赤尾善徳 | 日本政治経済通信社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1110427 | 昭和10 | |

| 重慶抗戦力調査日記 | 小池 毅 | 人文閣 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1044534 | 昭和18 | |

| 昭和十七年軍隊日記 | 桜井忠温 | 春秋社松柏館 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 |

昭和16 | ||

| 昭和18年 少国民日記 | 油谷哲安 | 国民出版社 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 |

昭和17 | ||

| 戦線詩集 : 附:江上日記其他 | 佐藤春夫 | 小学館 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1129162 | 昭和17 | |

| 大東亜建設日誌 第一輯 | 志田延義 | 目黒書店 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/3432696 | 昭和18 | |

| 大東亜建設日誌 第三輯 | 志田延義 | 目黒書店 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/3432700 | 昭和18 | |

| 大東亜建設日誌 第四輯 | 志田延義 編 | 目黒書店 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/3432702 | 昭和19 | |

| 大東亜建設日誌 第五輯 | 志田延義 編 | 目黒書店 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/3432704 | 昭和19 | |

| 大東亜戦争日誌 | 伊藤由三郎 編 | 銀行問題研究会 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 |

昭和17 | ||

| 大東亜戦日誌 第一輯 | 六芸社 編 | 六芸社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1042024 | 昭和17 | |

| 大東亜戦日誌 第二輯 | 六芸社 編 | 六芸社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1042026 | 昭和17 | |

| 大東亜戦日誌 続 | 六芸社 編 | 六芸社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1042027 | 昭和18 | |

| 大本営記者日記 | 小川 力 | 紘文社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1131173 | 昭和17 | |

| 戦ひのあと 付事変日誌 | 岩崎 栄 | 東京日日新聞社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1136394 | 昭和7 | |

| 中隊長の戦闘日記 | 本庄勢兵衛 | 読売新聞社 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 |

昭和19 | ||

| 東亜日誌. 第1 2600年1月-6月 | 東亜研究所 編 | 東亜研究所 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1444598 | 昭和16 | |

| 東亜日誌. 第2 2600年7月-12月 | 東亜研究所 編 | 東亜研究所 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1444660 | 昭和18 | |

| 東亜日誌. 第3 2601年1月-3月 | 東亜研究所 編 | 東亜研究所 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1444610 | 昭和20 | |

| 日露戦争を斯く戦へり : 鹿野吉広従軍(世田谷野戦砲兵聯隊)日記 |

鹿野吉廣 | 正直書林 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1027450 | 昭和12 | |

| 爆撃日記 | 笠村 諭 | 日本出版社 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 |

昭和18 | ||

| 文学紀行 満州旅日記 | 新田潤 井上友一郎 豊田三郎 |

明石書房 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1884689 | 昭和17 | |

| 僕らの戦争日記 : ヒットラー少年団 | ラインホルト・ザウテル 今成豊吉訳 |

錦城出版社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1720047 | 昭和18 | |

| 満支旅行日記 | 平野亮平 編 | 平野亮平 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1031542 | 昭和13 | |

| ムッソリーニ全集第9巻 我が塹壕日記 他 |

ムッソリーニ 下位春吉 訳 |

改造社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1265220 | 昭和16 |

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。一時在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、第三刷が完了して在庫不足は解決しています。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント