戦後のわが国では「ユダヤ」について学ぶ機会がほとんどなかったのだが、GHQ焚書のリストをみると、「ユダヤ」関連本が数多く存在し、そこに書かれている内容は戦後の日本人に知らされてこなかった内容のものが極めて多いのである。

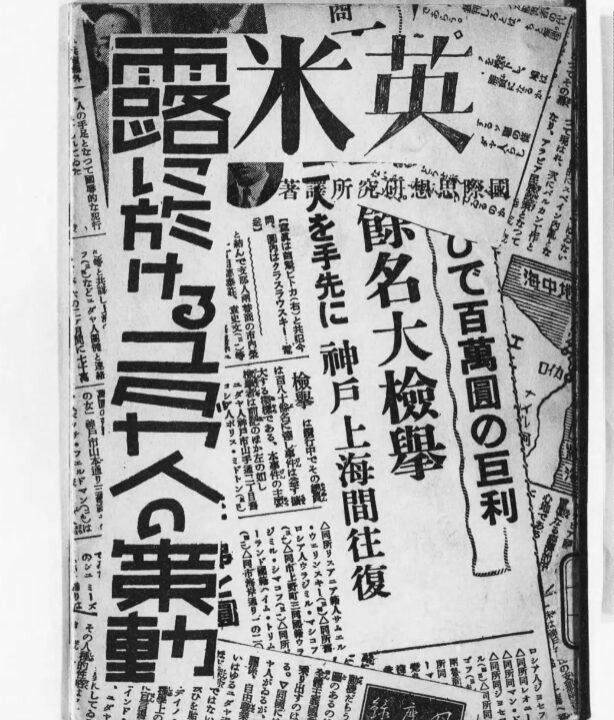

今回紹介させていただくGHQ焚書は昭和十三年に雄生閣から出版された『英・米・露に於けるユダヤ人の策動』で、著者欄には国際思想研究所訳著と書かれている。この本は特別に入手したユダヤ民族研究資料を翻訳してまとめたもののようだが、この研究所についてはネットで調べても情報は所長が水島斎と言う人物であることぐらいしか出てこない。

「国立国会図書館デジタルコレクション」で検索をかけると、水島斎あるいは国際思想研究所を著者とする二十二点の著作が収められており、そのうち『国民思想の動向』と『援蒋国家群の勢力退潮』、『日本民族の新目標』と『英・米・露に於けるユダヤ人の策動』の四点がGHQによって焚書処分されている。

世界に離散したユダヤ人

ユダヤ人はローマ帝国を追われたのち世界各地に離散し、以降何世紀にもわたり各地で迫害を受けて来た。そのような受難の歴史を持ちながら、それでもなおユダヤ人が生き残っていることは奇跡のようなものなのだが、本書の総論ではユダヤ人について次のように論じている。

諸君が好むと好まざるにかかわらず、彼らが、あらゆる民族とはいわなくても、長い歴史の上に現れた幾多の民族よりも、はるかに卓越した天性の素質を持っている事実は、何びとも否定することができない。さんざん辛苦艱難にひしがれてきても、一個の民族として生き残っているという事実こそは、生来具わっている生活力と、不屈の精神を実証するものである。

彼らばかりが俘囚や、残虐や、虐殺をやる人々の野蛮残忍によって、屈服させられてきた民族なのではない。多くの種族や民族は、それぞれ仲間の残虐や貪欲のために悩まされてきた。あるものは同様な暴虐を他に加えて生き残って来た。あるものは完全に滅亡し、征服者に併呑されてしまった。アメリカ・インディアンのような少数のものが、圧政者たちの保護によって生きながらえて、哀れな残骸になって次第に減少しているのである。中世期のイギリスにおけるユダヤ人虐待を記述しているウォルター・スコットの言葉を引用するなら、

「この時代のユダヤ人のように、間断ない、普遍的、苛酷な迫害の対象となった民族は、天にも地にも海にも存在してはいなかった。きわめて些細な、また最も不合理な口実で、あるいはまるで荒唐無稽な、根も葉もない非難で、彼らの生命や財産は、民族の激怒の赴くままに、その面前に曝されていた。ノルマン人、サクソン人、デンマーク人、ブリトン人、これらの民族は互いに反対の立場ではあったのだが、一つの民族に対して最大の嫌悪をもってのぞむべきだと主張したのである。彼らをそんなに憎み、罵り、さげすみ、掠奪し、迫害したのは、宗教のせいだったのである。」

これはキリスト教会があまねく信仰されているヨーロッパの、ほとんどすべての国々到るところで、数世紀間にわたる苦難に打ち克って来た。ユダヤ人は三十世紀間、俘囚、心身の拷問、屈辱、掠奪、大虐殺――これらすべての経験に耐え忍んで来た。そしてなお、国家全盛の時代におけるよりも、数に於いて五倍であり、勢力ははるかに幾層倍も優勢なのである。彼らはその民族の矜持を保ってきた。その国民的伝統を固守して来た。ソロモンの黄金の神殿がモリヤ山に輝いていた時と同じように、やはりその宗教的信仰に帰依しているのである。

国際思想研究所 編『英・米・露に於けるユダヤ人の策動』雄生閣 昭和13年刊 p.1~4

少し補足すると、紀元一世紀にローマ帝国に対し反乱を起こしたことからユダヤ人は厳しい民族的弾圧を受け、二世紀になって再び戦ったが敗北し、彼らはローマ帝国から追放されることとなる。以降二千年近くの間、彼らは統一した民族集団としての国を持つことなく、多くがヨーロッパを中心とする各国に離散して住むようになったのだが、その後も彼らは、主に宗教的理由で何度も迫害されてきた。

迫害されつつも生き延びて来たユダヤ人

過去においては迫害されたために絶滅した民族が存在するのだが、ユダヤ人が迫害を受けつつも生き延びて来た理由については、本書に次のように解説されている。

彼らが完全なる絶滅から免れたことは、恐らく迫害がすべての国々で同時に一斉に起こらなかったという事実によるのであろう。ある土地で貪欲と頑迷とが絡んで、ユダヤ人を虐待する時には、彼らはいつも他の土地に避難した。

ヨークのイサクがイギリスで、狂信的な聖殿騎士たちや、強欲な王や、王の裁判官たちの手で、拷問と死刑をもって威嚇された時、彼はムーア人のボアブデイルの宮廷に逃れた。キリスト教の僧侶が、無力な主権者や、無智な迷信深い群衆に働きかけて、キリスト教の僧侶が、無力な主権者や、無智な迷信深い群衆に働きかけて、キリスト教国の二大教会の普遍的な権威に対して絶えざる挑戦となっていた信条を、禁制する目的で、ヨーロッパのユダヤ教徒たちをいじめ始めた時、マホメット教団は彼らをその都市に迎えて、保護を与えたのだった。スペイン宗教裁判所――人間がかつて考え出した最も残忍きわまる裁判だ――が彼らを迫害して無数に焚殺し(セヴィラだけでも四千人のユダヤ人が殺された)二十万人の生き残ったものを追放した時、一部はオランダやポルトガル、その他ヨーロッパ諸国に、大部分はトルコに迎えられた。ペストを伝播する恐れがあるという仮定によって、ドイツで無数に虐殺された時には、数百万のユダヤ人はポーランドに避難した。

同上書 p.4~5

彼らは世界に離散したのだが、移住先で認められて成功した者も少なからずいた。近隣諸国で同胞が迫害されると、成功した国の同胞が動いて避難民を受け容れてきた。ヒットラーがユダヤ人を追放した際にはフランス、イギリス、アメリカやオランダがナチスによって追放されたユダヤ人に門戸を開いたという。

イスラム世界でも生き抜いたユダヤ人

キリスト教国ではユダヤ人は迫害されたが、イスラム教国では迫害されることはなかったようだ。ユダヤ人は人種的にはアラビア人に近いという点があった。

サラセン人もムーア人も、彼らの間にあるユダヤ教徒の礼拝には、決して容喙しなかった。彼らは同じセム人種同士に宗教上の完全な自由を許すことを誇りにしたのだった。この政治家的な態度によって、彼らは大いに利益を得たのである。ユダヤ人は賢明にも富んで、その支配に頭角をぬきんでた。科学や芸術に於いて、初期のマホメット教徒が、彼らよりももっと野蛮なキリスト教徒の競争者より、はるかにすぐれているのはユダヤ人のおかげなのである。

当時の最大の医者で、おそらく中世期で最大の医者だったマイモニデスは、家族医師としてサラデインに抱えられていたユダヤ人であった。キリスト教国は僧侶の権力でユダヤ人の活動を抑制し、制限したことによって、貧しくなったのである。

多くのユダヤ人がスペインから追われ、ついにポルトガルからも追われてトルコに逃げて来た時、彼らは皇帝パヤゼットから、彼の国土の富を殖やすものであるとして歓迎された。ユダヤの智者たちを追放するスペイン人の愚かさに対する見解は、今日のあるヨーロッパの支配者たちのために、きわめて意義深きことである。「諸君はスペインのフェルディナントを、敢えて賢明な君主だという。自分の国を貧しくさせ、我らを豊かにしてくれた男を。」

回教国でユダヤ人が非常に寛大に待遇されたのは、おそらくアラビア人とユダヤ人が、ともに熱烈な信仰の父アブラハムを、祖先に持っているという事実によるのであろう。

同上書 p.9~10

彼らは世界の各地に離散したのだが、どこに住んでも、彼らは居住地の法を守る事よりもユダヤの律法を護ろうとした。そのためにユダ人が迫害されることが多かったのだが、彼らの民族的団結が崩れることはなかったのである。

アメリカのユダヤ人増加

当初はアメリカにはユダヤ人がそれなりにいたイメージがあるのだが、実際はそうではなくかっては少数であったのが百年以上前に大幅に増加したようである。

西暦千八百年、世界におけるユダヤ人の総人口は二百五十万であった。その大半はポーランド王国に居住していて、当時アメリカ国内のユダヤ人は僅々三千名に過ぎなかった。しかるに一九三三年、世界のユダヤ人口は実に一千六百万人に上り、そのうち四分の一以上はアメリカ国内に居住している。イェルサレム市にあるヘブライ大学教授ルッピン博士の言によれば、十八世紀に東洋人から東方ヨーロッパ人に変化したユダヤ人は、過去数代の間に東ヨーロッパから西ヨーロッパ人となり、アメリカ人に変化したのである。

こうした事実がすなわち賢明なるユダヤ人に極度の危惧を覚えしめている。なぜならば、将来アメリカにおけるユダヤ人口の増加は、必然的にユダヤ人による経済力の独占に対する非難が澎湃として起こるからである。これは決してユダヤ人だけではなく、独裁政治に反対して民主政治を希望する非ユダヤ人の等しく危惧するところである。

しかしてこれは決して軽視し難き危惧なりや否やは、要するにアメリカ国内におけるユダヤ人口増加の跡を正確に知ることと、次に米国産業界におけるユダヤ勢力の検討に待つべきであろう。一体、人口増加の数字は単に相対的問題であって、過去百三十七年間における千五百倍の増加は、その総数それ自体よりも増加の傾向に重要性が存する。何故に一八〇〇年のユダヤ人口が少数なりしかは、当時米国(英国植民地)にてユダヤ人が禁止されていたからであった。しかして一八〇〇年以降一九三三年迄、ユダヤ人口が六倍した理由はユダヤ人の死亡率、特に幼児死亡率が減少したからである。

同上書 p40~41

もともとユダヤ人は多産性の民族で、当時の世界の人口増加率平均値の二倍もあったという。当時の米国は移民の入国を禁止していたが、それでもユダヤ人は人口増加ペースが速いので、いずれはアメリカも欧州と同様に排ユダヤ運動が表面化していくことが危惧されていた。

なぜ世界各地でユダヤ人が排斥されたのか

それでは、世界各地に分散して居住し、国別には少数しかいなかったユダヤ人を排斥する運動が起きたのはなぜなのか。

ユダヤ人は有能だが独占欲が強く、彼らは少数でありながら多くの国で経済的機会を独占するようになっていった。しかしそれだけでは排ユダヤ思想が世界に浸透していったことの説明にはならない。同書には次のように解説されている。

…ユダヤ人は、科学的意味で一個の民族的単位を形成していないにもかかわらず、何故に排ユダヤ思想が世界各国に浸透しているのであるか?

その最も大きな理由は、ユダヤ人は世界各地に散在しても、彼らの独自性を失わないこと、換言すれば彼らは同化に免疫せる事実、これがユダヤ人の排斥される最大の理由である。ユダヤ人は特有の鍵鼻を持っているが、それがために彼らは排斥されるにあらず、如何なる国に居住しても、また如何なる迫害を受けようとも、二千年来彼ら独自の特異性を失わなかった。ユダヤ人は地球到る所において彼らは異国人である。日本人は加州に於いて異国人であるが、日本では異人ではない。スコットランド人は、パリに於いて異人さんであるが、エジンバラに於いては異人さんではない。しかるにユダヤ人は到る所に於いて異人なのである。

風俗習慣に於いて彼らは如何なる場所にあっても独自性を固持する。もちろんこれは決してユダヤ人だけに限られた現象ではない。しかしユダヤ人は例外なしに居住する国の文化を絶対に汲収しない。これはユダヤ人の特徴である。彼らは祖先の誇りをあくまで固持して一歩も譲らない。即ち彼らは世界に於いて最も誇るべき民族である。こうした誇りを絶対に信奉する彼らは、容易に外来の風俗習慣やあるいはその土地の文化を受け入れない。

もちろん、ユダヤ人のうちには、その土地の風俗習慣を取り入れ、あるいは文化的に同化しているものも少なくないが、しかしそれでいて彼らは決して百パーセント同化しきれない。こうした特徴に加えるに彼らの狭量と愚鈍とが、ユダヤ排斥の理由になるのである。

ところで、一体、少数分子、特に自ら意識せる少数分子は往々にして求心的傾向帯びるものだ。少数分子は集団化しやすい。この点に於いてユダヤ人は最も顕著な民族である。したがって例えば、ある一つの分野に於いてユダヤ人が一つの勢力を持つ場合、同じ分野にあるユダヤ人は、必然的にその勢力を中心として集中する傾向が多分にある。そこにユダヤ人による独占が次第に表面化される原因が生ずる。おそらくかかる傾向は不可避的であろう。何故ならユダヤ人は余りにも党派的根性が熾烈であるから。

同上書 p.45~47

戦後になってからは「ユダヤ人」に関して、ナチスドイツに迫害されたことについてはテレビなどの解説で何度か知る機会があったが、それ以外のことでユダヤ人のことを知る機会は極めて乏しく、彼らがなぜ世界で迫害されて来たかについて知る機会はほとんどなかったと言って良い。

最近では巨大な財力を背景に世界をあやつっている存在として「国際金融資本」とか「グローバリスト」と言う言葉が最近ではよく用いられるのだが、それらを全てユダヤ人に結び付けるのは誤りである。ロスチャイルド家はユダヤ人であるが、ロックフェラー家もモルガン家もユダヤ人ではない。

しかしダボス会議(世界経済フォーラム)を始めたクラウス・シュワブやその師匠のヘンリー・キッシンジャーもユダヤ人であり、この会議に出席するメンバーはユダヤ人もいれば非ユダヤ人も多いのだが、なぜ選挙に選ばれていないメンバーでなぜ世界に重大な影響を及ぼすような決議がなされ、それが各国で実行に移されているのか極めて不可解である。戦前・戦中にわが先人たちが研究していたユダヤ人の問題は現在にそのままあてはまるわけではないが、ダボス会議を含む様々な会議や組織に一部が引き継がれて今も問題が続いているような気がする。

水島斎あるいは国際思想研究所の著書でGHQ焚書処分された作品

GHQ焚書リストかの中から、水島斎あるいは国際思想研究所の著書を抽出して、タイトルの五十音順に並べてみた。

分類欄で「〇」と表示されている書籍は、誰でもネットで読むことが可能。「△」と表示されている書籍は、「国立国会図書館デジタルコレクション」の送信サービス(無料)を申し込むことにより、ネットで読むことが可能となる。

| タイトル | 著者・編者 | 出版社 | 分類 | 国立国会図書館デジタルコレクションURL 〇:ネット公開 △:送信サービス手続き要 ×:国立国会図書館限定公開 |

出版年 | 備考 |

| 英・米・露に於けるユダヤ人の策動 | 国際思想研究所 [編] | 雄生閣 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1711542 | 昭和18 | 現代国家民族大観 ; 第2巻 |

| 援蒋国家群の勢力退潮 | 水島 斎 | 国際思想研究所 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1455174 | 昭和17 | |

| 国民思想の動向 | 水島 斎 | 国際思想研究所 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1232928 | 昭和10 | 現代国家民族大観 第2巻 |

| 日本民族の新目標 | 国際思想研究所 | 国際思想研究所 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1232925 | 昭和9 | 現代国家民族大観1 |

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。一時在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、第三刷が完了して在庫不足は解決しています。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント