前回の記事で『マレー血戦 カメラ戦記』のジットラ陣地突破まで記事の一部を紹介させていただいたが、今回はその続きである。著者の影山匡勇は支那戦線も経験したが、その時は泥水を飲み草を食べたのだそうだがマレー戦線ではどうであったのか。

豊かな食糧を入手した経緯

影山によると、マレー戦線では随分多くの食糧が入手できたのだという。

…マレー戦線というものは、宝の島にでも探検に来たんじゃないかと思われるほど、余りにも物がありすぎた。

わが「神兵」の征くところ如何に頑強に抵抗する敵の機甲部隊も、忽ち蜂の巣を衝かれたような混乱に陥って、捕捉殲滅されて残るはただ赫々たる大戦果ばかりだった。そしてそこには必ず敵兵の食べ物が山ほど捨ててある。自動車と言わず、トラックと言わず、バスと言わず、一杯に食糧が積み込まれてあった。

その中には、醤油と味噌と日本酒だけはなかったが、あとは僕たちの食べたいものは何でもある。お米のほかに、砂糖、牛缶、鮭の缶詰、鱈の缶詰、パイ缶、桃缶、トマト缶、ジャガイモ缶、白菜缶、ミルク缶、ハム缶、チーズ缶(洗濯石鹸だといって食べない兵隊があった)、バター(マーガリンでなく、とけるような本場の豪州バター)、堅パン(ジャムをはさんだサンドウィッチ)、その他、キャラメル、チョコレート、煙草、洋酒類に至るまで、実に気が利くほど沢山あった。こんな素晴らしい御馳走を、敵が僕らのために用意してくれていたのだった。いわゆる「チャーチル給与」というやつで、僕らはお腹をペコペコにして飛び込んで行って、片っぱしから遠慮なく食べてやればよかった。…中略…

お腹がポンポンに膨れると兵隊も腰が落ちついて「どうせ同じ戦争なら、物持ちとやらにゃいかん。物持ちとの戦争なら、やればやる程肥えてくる」という自信がついて、マレー戦線の兵隊はとても明るかった。この『明るい戦場』がマレー戦線の特徴であった。

影山匡勇『マレー血戦 カメラ戦記』アルス 昭和18年刊 p.83~84

このように英国軍が遺棄した食糧はきわめて豊富にあったのだが、日本兵にとっては醤油と味噌が欲しいところだがそのようなものはもちろんなかった。また新鮮な野菜が欲しかったのだが、野菜の缶詰があるにはあったのだが種類が少なすぎたようで、なんとか食べられそうなものを探したようである。

…温室のようなところで雨が多いのだから、野菜でも三毛作、四毛作が出来るむだろうと思われるが、決してそうではなかった。マレー半島は大部分が、ゴム林かジャングルで畑というものがなかった。道路の傍らに野菜畑を作ったにしても、芽が出てもすぐ雀や鳩の類が食べにくる、害虫がつくという訳で、そういうものの食い物になってしまう。だから英国人の家庭では内地の花壇のように菜園が作ってあって、きっと金網がかぶせてある。そうしなければとても人間の口にまではあがってこない。

私達はそんなわけで、トマトでもジャガイモでもキャベツでも白菜でも全部、オーストラリア製の大きな缶詰を頂いていた。本当の野菜は見たくてもなかった。

そこで野菜の不足分をどうしても、果物によって補うということになって、果物の需要がグッと多くなる。内地でもバナナなんかとても口には入らないが、あちらでは目にもはいらなかった。これは今迄の南方教育では、非常に不思議なことであった。僕らはこれまで、

「南方には果物が多いから、飯は食わんでも腹が空ったら、手を伸ばしてバナナをとって食べればよい。寝転んでいても生活には困らない。」

と教えられてきた。ところが、マレー戦線ではそれは真っ赤な嘘であった。

敵は逃げながら、途々果物をとってたべる。家を追われた住民たちは、食べながら逃げる。そんな後へ第一線部隊がいきごんでとびこんで行っても、そこは食い荒らされた「果物王国」で、まる坊主でたべられる実なんて影だになかった。…

ただ樹の高いところに残っているものは多少食べられた。「果物の女王」といわれる「マンゴスチン」で、丁度柿くらいの大きさであるが、三分位の厚い皮の中に蔵されていて、青いうちはナイフでも割れないが、茶褐色に熟れてくると手で楽に破れる。中から四袋位に割れた丸い乳白色の実が飛び出て来て、舌へのせるととけるように美味い。後味がさっぱりしていて、いくらでもたべられた。これが「味の王様」であった。

同上書 p.115~118

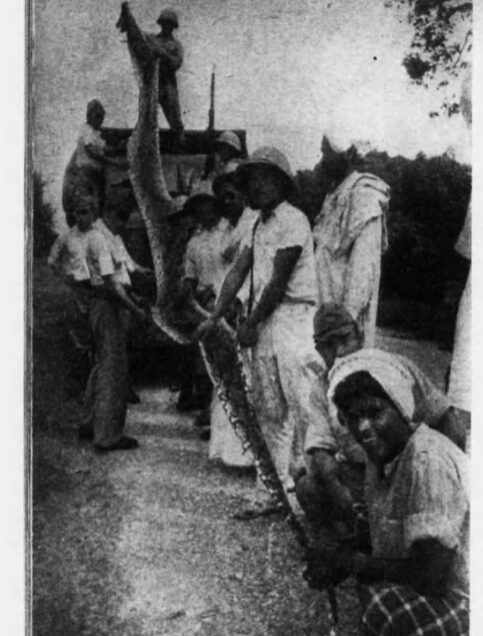

マンゴスチンのほかにはドリアン、パパイヤ、ココヤシなどが採れたという。また南方でなければ食べられないものとして「蛇の照り焼き」がある。蛇と言っても体長が七メートル近くある大蛇である。

原住民が見つけた長さ7mの大蛇を兵士がピストルでズドンとしとめてから料理してみんなで食べたのだが、なかなか美味だったようだ。

原住民を手伝わせて皮を剝ぎ、肉は部隊中でたべたが、一頭の蛇の肉は子牛の肉よりも多く、三十名ばかりの部隊では夜から始めて、翌日の朝、昼、晩と食べてもまだ食べきれない。照り焼きにしているとその焼く香りのよさ!隣部隊の兵隊迄、鼻をクンクン鳴らしてやって来る。

同上書 p.126

ペダルの進軍

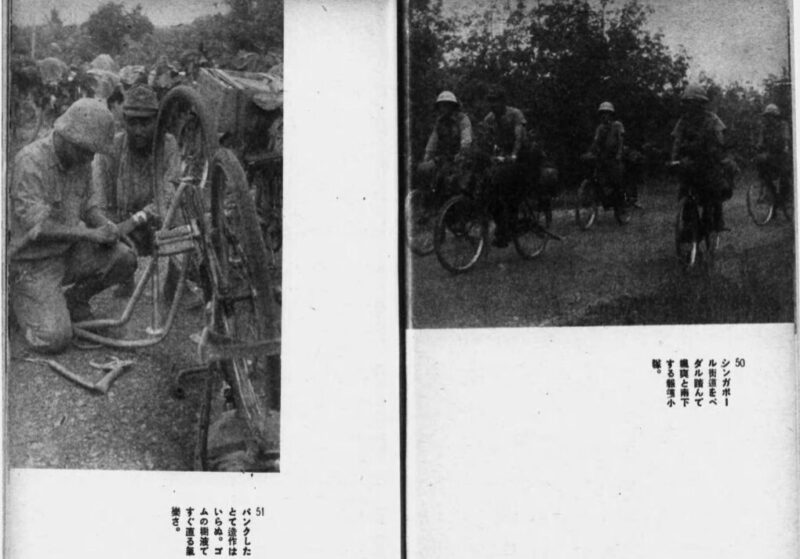

敵軍が潰走したあとに残されたのは食料だけではなかった。乗り捨てられた自転車があり日本軍は狂喜したことは言うまでもない。

チェーンの外れたもの、空気のないもの、ガタガタきしむもの、ブレーキのないもの、タイヤのないものなど、片輪ものばかりを集かきめてそれでも歩くよりましだと、乳母車部隊はたちまち銀輪部隊に改装された。誰の車も景気よくキューキュー、ガラガラ、ズーズーと騒音を撒きつつ賑やかに走って行く。これが何と以外にも舗装道路には、戦車のキャタピラの擬音であった。始めは、びっくりして逃げていく住民たちを笑っていたが、この効果が覿面にあらわれた。

それは一月四日の夜半のことである。シンガポール街道にあるビドウの郊外で通信兵三名が連絡の途中、十数名の敗残兵に襲われて身動きもならぬところへ、第一線部隊を追う我々報道班十一名の「破れ自転車部隊」が闇の中をガラガラ、ガラガラと通りかかったら、

「戦車だ!」「戦車だ!」

と敵は慌てて潰走してしまったと。知らぬうちにこんな嘘のような手柄をたてていた。ビドウではマレー住民が、我々に新車を提供してくれたので、主君の破れ自転車にも惜しい別れを告げて、今度は颯爽たる銀輪部隊と変わった。

同上書 p.143-145

ヂリヂリとした熱さのためにタイヤやチューブが溶けてよくパンクしたそうだが、その時はゴムの木の根元をナイフで傷つけ提供乳色のゴムの樹液を手ですくってそのままチューブに貼り付けると、十分もすれば立派に直って走れたのだそうだ。

シンガポール陥落

その後日本軍は南下を続け一月十一日にイギリス領マレー連邦首都のクアラルンプールを占領し、同三十一日にはマレー半島済南島のジョホールバルに到達している。しかし敵の本拠地であるシンガポールを叩くためにはジョホール水道を渡らなければならなかった。

二月八日に日本軍は猛烈な砲撃と飛行機による爆撃をシンガポール島に浴びせ、その夜、日本軍は夜陰に乗じて水道を渡り、シンガポール島上陸に成功している。ブキ・テマ高地を激戦のうえ勝利すると、いよいよシンガポールは目の前である。

この朝最高司令官山下奉文中将は突如中央部隊の第一線を訪れた。開戦以来七十日、ながい覆面をかなぐり捨てた将軍は、始めて茫洋たる風貌を我々カメラ陣の前に現した。シンガポールを眼下に望むブキ・テマ高地の最南端へ巨躯を運びながら、将軍はふと立ち止まって傍らにいた一人の歩哨に懇々と注意を与えるのであった。

「お前の眼の前にあるそのゴムの枝は切ってしまえ。その枝が敵情監視を妨げているではないか。それから監視の方向が悪いぞ。歩哨は絶えず四方を警戒するんだ。同じ方向ばかり敵がやって来るんではないぞ」

と風貌に似ず、こんな細かい注意を与えて我々を驚かした。山を登ると高地の一角に乗り出して身ゆるぎもせず敵最後の猛砲火むを浴びていた。陥落の黒煙たれこめる凄惨な戦場で、敵に与える最後の一撃に想いを凝らしていた将軍の眼は、シンガポール市街を睨みつけて離れない。

「おい、あれを射て、構わぬから射ってしまえ。遠慮している必要はなくなった。」

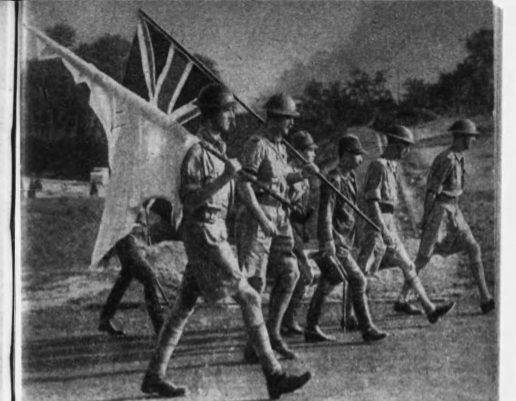

とカセイホテル他めぼしい数個の軍事施設に向かって巨弾は遂に放たれた。シンガポールは忽ち動揺した。日本軍の武士道作戦を逆用し、非軍事施設に隠れて気ちがい砲撃をやっていた敵は、これを見破られては既に立つ瀬がなかった。この日の午後遂に敵は兜を脱いできたのであった。

同上書 p.256~258

二月十五日の午後二時に敵陣の白旗が確認され、二時半に敵軍の軍使が停戦を申し出て来て、「無条件降伏に同意するならば停戦する。降伏の意思を有すか」と問うと、「降伏の意志あり」との回答し、午後六時四十分にはマレー軍総司令官がきて、一時間にわたる交渉の末、無条件降伏に応じている。

日本軍と英国軍の違い

著者の影山は、七万三千もの屈強な兵がいながらどうして敵はあっけなく手を挙げなくてはならなかったのか、などといろいろ考えた。彼は七点について考えたこと、気付いたことなどを列挙しているが、日本軍と戦争に対する英国人の考え方が日本人とまったく異なることを書いている部分を紹介させていただく。

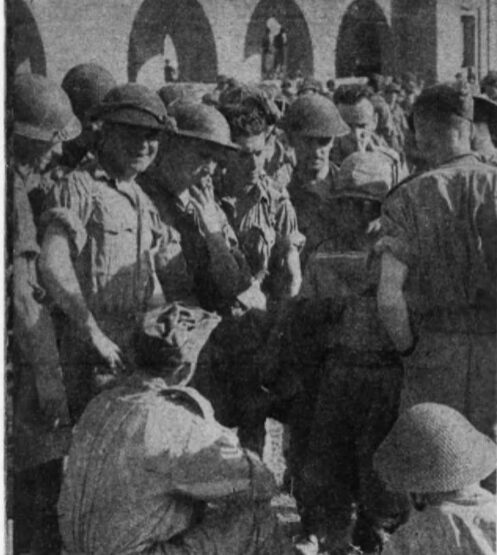

第三は戦争に対する観念がわれわれと全然違うということだ。僕らはまずロイヤル聯隊のあるラッフルズ大学を訪ねて写真を撮ろうと思っていたが、自分の眼が錯覚を起こしているのではないかとあやしまれた。定めし僕のような非戦闘員が単独で武器も持たず、のこのこと敵兵営へ入って、しょげている投降兵にカメラなど向けたら怒って襲いかかってくるだろうと心配して入って行くと。案外奴らは朗らかでさばさばしていた。身体中石鹸でアワだらけにしてふざけたり、ハーモニカを吹いたり、悠々とコーヒーをのんだりしている。こっそり一枚写真を撮ってやろうとカメラを向けると、眼ざとく見つけた連中がワッといって集まって来た。狼藉を働くのかと慌てたら、豈はからんやニコニコ顔で、「おれ達も写真を撮ってくれ」という催促だった。

日本人なら舌でも嚙み切って死ぬ場合に、奴らはおめおめと写真を撮ってくれというのであった。よく聞いてみると、日本のカメラマンに写真を撮って貰ったら、やがてその写真が本国へ渡るだろう。そうすれば妻や子がそれを見て、

「自分の親父は日本軍と戦争したが、やれやれ捕虜になって、命が助かってよかった」

と安心してくれる。だから写真を撮ってくれ、そう言って集まって来た。報道班の画家などは余りに注文が多いので弱り切っていた。また中には日本語を教えてくれという奴もあった。ところが一人、ムキになって僕につっかかって来たスコットランド兵がある。

「日本軍は卑怯だ」

「何が卑怯だ」

となじると、奴は曰く、

「戦争は一種のスポーツだ。活も負けるも時の運だ。ベストを尽くして敗けるなら恥じるところはない。ところが日本軍は卑怯だ。後ろから廻ってくる。シンガポールという玄関があるのにマレーの裏からやって来た。道をつけてあるのに、人間の通れないジャングルなどを廻って後ろから来る。フェア・プレーじゃない」

そう言っていた。そのように奴らは戦争の観念が日本軍とは全然違っていた。奴らはベストを尽くして手をあげたら命の助かる道があるが、日本軍のベストを尽くすということは死である。彼らのベストは死よりもはるか手前であった。そこに戦争の食い違いがあった。

同上書 p.272~276

まだまだ影山は日本軍と英軍との違いを書いている。以下の著者の指摘は意外であった。

第五は、チャンギの要塞に行ってまた驚いた。全島これことごとく軍事施設ならんと予想していたところ、ゴルフ場、競技場、水泳場、豪華な兵舎、赤煉瓦の瀟洒な官舎ばかりが目について要塞であるよりもむしろ遊園地のような気がした。敵はシンガポール防衛軍を集めるのに給料がよい事、生活を楽しむことができることなどを宣伝するのに汲々としていたのだ。

第六は、敵はシンガポールを護るのにインド兵、豪州兵、英国兵と外来兵を用い、郷土兵はいなかった。支那兵のむしろ強いのは奴等には自分たちの生まれた郷土を身を犠牲にしても護ろうとする熱烈な郷土愛があるからだ。シンガポール防衛軍にはそれがなかった。殊に俄か作りの連合混成軍の悲哀でインド兵、豪州兵、英国兵が、事ごとにいがみ合い同志討ちを演じた事。

同上書 p.278

影山は郷土兵はいなかったと書いているが、Wikipediaによるとマレー義勇軍が当初は14千人ほどいたようである。影山が確認していなかったということは、最前線に立たされて多くの犠牲者が出たか、多くの逃亡者が出たということかも知れない。

影山ら報道班員の仕事は、日本に戦争に関する報道記事を届ける以外に「対敵宣伝」が重要な仕事であったのだが、この活動がマレー作戦でうまくいったようだ。

例えばある要衝を攻略する場合には、まず爆弾の代わりにそれ以上物凄い紙の爆弾を空から投げかける。それは葉書大のポスターで、絵とか写真が印刷してあって、それに全部マレー語、インド語、英語、支那語というように各国語で説明が書いてある。皇軍の戦争目的とか日本の実力とか、投降者の生命は絶対に保証するという意味がわかりやすく描かれている。

報道班員の中には僕たちのような新聞関係のもの以外に画家、文芸家、アナウンサー、放送技師、印刷技師、通訳などあらゆる職能家が文化の尖兵となって第一線で働いている。占領直後のあらゆる機関を動員して敵前で新しいポスターが刷られていく。これを空からバラ撒く。いろいろな綺麗な色で描いてあるので、敵はこれを『極楽行の赤切符』と称えて、それを以て投降してくるものは全部友軍の第一線を通してやる。後方へ行くと、昨日投降してきた奴が今日は敵の服のままで街の巡警になったり、愉快に交通整理をやっている。この写真がまた紙の爆弾となってとぶ。

「マレー沖海戦」や「ハワイの大戦果」の写真が飛行機で現地に届くと、これもすぐ紙の爆弾となって敵陣へ飛んでいく。アメリカの威張っていた軍艦がハワイで哀れな残骸を曝していたり、英国の虎の子の不沈戦艦だと威張っていた軍艦がマレー沖で撃沈されている。これは敵にとって痛い爆弾であった。

敵も住民もこれによって日本軍の実力をまざまざと知る。今まで第一線で日本軍に手向かって来たインド兵がまず踊らされていたことに気づいてくる。それと同時に電波や拡声器によって敵陣に呼び掛けていく。地上からも「マレーの虎」がどんどん敵陣に潜入して、敵の後方からインド兵や住民に呼びかける。だからその宣伝の効果は、日本軍が進駐するとそこにはアジア人の新しい生活が即日始まっている。大東亜戦争の爆弾は実はこれであった。この爆弾のためにあれだけの敵兵がズタズタに寸断されて半身不随となって、遂に手をあげたのであろうと思うのである。

同上書 p.280~282

「マレーの虎」とは最高司令官山下奉文中将のあだ名である。予定よりも短期間でシンガポールを陥落させ、敵総司令官に無条件降伏を呑ませたことから、日本の新聞が山下をそのように呼んだことによる。

マレー作戦が大成功に終わったのは、いろんな理由が考えられる。一番大きかったのは敵の航空兵力を先に叩き潰してシンガポールの制空権を奪ったことにあるが、戦闘精神は圧倒的に日本軍が上回っていた。また影山ら報道班員の「対敵宣伝」により、原住民を味方につけ、敵兵の戦意を失わせたことも大きかったようだ。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。一時在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、第三刷が完了して在庫不足は解決しています。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント