前回の「歴史ノート」で多くの共産主義者からの転向組が陸軍に入り込んだことを書いた。そしてその前の記事で、ゾルゲ諜報団が一斉に逮捕されたことを書いたのだが、特高は併行して中国共産党に繋がる諜報ルートの解明にも動いていた。

中国共産党に繋がる諜報ルートの調査

ゾルゲや尾崎らが捕まったといってもコミンテルンの工作ルートは世界に拡がっており、その一部が解明されたに過ぎなった。特高で尾崎秀実を取り調べた宮下弘は、中国共産党につながる諜報ルートが恐らくソ連ルートとは別に存在してそれを解明する必要があると考えていた。彼の著書には次のように記されている。

尾崎秀実の取調べで、周辺の一人ひとりについてくわしい説明を求め、諜報活動との関係を訊問したときに、尾崎自身の口から水野のことが、尾崎第一の側近として出ました。そこで水野に関する中国在住の東亜同文書院出身者のことなどを追及したら、いや、それは水野からいろいろな人間の名前や動きはでるだろう、が、中国関係の線と自分のほうとは関係がないんだ、と。

水野は中国になら多少は関係があるかもしれないが、ゾルゲや自分たちの諜報活動にはタッチしていないんだと予防線を張って、小さく言って済ませようとしたため、かえって中共の線に関係のあるのを匂わせたようなことになったのですね。中国共産党につながって日本の情報をむこうに手渡している諜報組織があるにちがいない、とおもっていたわけですが、しかし、じっさいに特高一課としてそれの究明にとりくむことはできなかった。それが、ゾルゲや尾崎のスパイ活動を摘発して、やはりこれは尾崎周辺の疑わしい人物を検挙してこの線を徹底的に洗い出さねばならない、とわかったので、ゾルゲ事件と併行して、またそれを一段落させた後、この中共の線の追及に全力を挙げました。

宮下弘『特高の回想』田畑書店 昭和53年刊 p.234~235

「東亜同文書院」というのは、明治三十四年(1901)に東亜同文会(近衛篤麿会長)によって上海に設立された日本人のための私立の高等教育機関のことである。設立者近衛篤麿の長男が、のちに尾崎秀実をブレーンとし総理大臣となった近衛文麿である。

また「水野」という人物の名は「水野茂」で、彼が「東亜同文書院」の学生で共産主義活動に奔走していた時期に朝日新聞上海特派員であった尾崎秀実の目にとまり、水野が帰日後はゾルゲ事件が発覚するまでの約十年間、尾崎秀実が水野の就職の面倒を見ていた関係にある。

水野茂の自供から、連絡を取っていた人物として西里竜夫、中西功、安斉庫治が浮上し、三名を逮捕すると、中国共産党の上級とのつながりもわかっていったという。しばらく宮下の文章を引用する。

西里は軍嘱託、同盟通信社出向社員のかたちで国民政府宣伝部直属の中央訊社に入っていて、同時に、中共党員として李徳生や汪錦元らの党細胞にも入っている。汪錦元は母親が日本人で、日本名を大橋とかいいましたが、南京政府の汪兆銘政府の動静など、ぜんぶ西里たちはつかんでいた。

西里はこのほかにも、陳という中共党員を中央電訊社の記者として採用させたりしている。人材を採用するんだといって懸賞論文の企画をたて、それに同志を応募させてお手盛りで当選させる。そういうことができたのも、傀儡政権にのりこんだ軍の嘱託という身分の背景があったからでしょう。 …

中西功は満鉄調査部の『支那交戦力調査』で軍から信頼されていた。

とにかく、彼らと中国共産党のつきあいは長いわけです。西里の場合は東亜同文書院当時から社研などをやっており、卒業して上海日報の記者になったころに、尾崎と知り合っている。安斉庫治も、東亜同文書院出身で、逮捕したのですが、安斉は中西らのグループを離れて、蒙古でなにか特殊任務を受けてそれに従事していたようでした。安斉の実兄が軍の要職にいて、こっちで大事に使っているんだからあれは釈放してやってくれという要請があって、釈放しました。釈然としない気持ちでしたが、軍と衝突してもつまりせんから。…

同上書 p.236~237

このブログでいろいろ書いてきたので繰り返さないが、軍の幹部には共産主義者から転向宣言して入って来た者が少なからずいた。宮下が解明しようとした中国共産党に繋がる諜報ルートは、特高が軍部の圧力に屈したために真相の究明が出来なくなってしまったのだが、中国諜報団は相当大変な規模のものであったはずであり、早い時期にこの諜報団の全貌が解明され検挙に至っていたならば、わが国だけでなく中国の歴史も大きく変わっていたかもしれないのだ。宮下はこう述べている。

それはもう、相当な事件だったとおもいます。南京の汪兆銘政権の内部に日本人の参加した中国共産党の組織がもぐりこんでいるのですから。南京政府を強化して中国の統一と日支和平を図ろうとした対支政策の根本が、延安の共産党に筒抜けになってしまっている。

重慶の蒋介石は、一方で日本と戦争をしながら、片方では中共をつぶしたいと考えているのだから、南京政府を漢奸だ、傀儡だといいながら、なんらか反共連絡線はあったでしょう。

つまり、日支間の和平工作のパイプは複雑に絡み合っていたとおもうのです。それをぜんぶ失敗させて、抗日戦争を徹底的に続けるという、延安の毛沢東の方針を、李徳生や陳一峯、西里らは実行していたわけですからね。しかもそれを、現に戦争している軍の内部にいて、軍の嘱託として信頼を得ながら、中国政策や軍の占領行政を妨害して、日本人が中共のために活動していた。昭和十二年(1937)以来、日本の兵隊は何万と死んでいるのですから、これは重大なことですよ。

同上書 p.239~240

汪兆銘と我が国政府との交渉内容が中国共産党に漏洩していた

わが国の教科書では、この頃の中国史が特にわかりにくい。例えば『もう一度読む山川の日本史』では次のように記されている。

1937(昭和12)年12月、日本軍は中国の首都南京を占領した。このとき日本軍は、非戦闘員をふくむ多数の中国人を殺傷して国際的に非難をうけた(南京事件)。このころ、ドイツを仲介に日中間の和平交渉がすすめられていたが、日本側が過大な要求を示したため、交渉はなかなかまとまらず、1938(昭和13)年1月、第1次近衛文麿内閣は、参謀本部が反対したにもかかわらず、今後は『国民政府を対手とせず』という声明(近衛声明)をだし、みずからの和平の機会を断ち切ってしまった。

近衛内閣は、戦争の目的が日本・中国・満州国の協力による”東亜新秩序”の建設にあることを声明し、国民政府の有力指導者の一人汪兆銘(精衛)を重慶から脱出させて、1940(昭和15)年には南京に新政府をつくらせた。しかし重慶を首都にした国民政府は共産党と協力して、アメリカ・イギリス・ソ連などの援助でねばり強く抗戦をつづけ、日本はいつはて七ともしれない長期戦の泥沼にふみこんでいった。

『もういちど読む山川日本史』p.302

教科書は、「南京大虐殺事件」という事件があったことを前提にし、諸悪の根源は日本に在るように描きたいのであろうが、背後で共産主義勢力がどういう目的でどのような動きをしていたかを一言も触れずに「共産主義者にとって都合の良い歴史」を書こうとするから理解しづらいのだと思う。

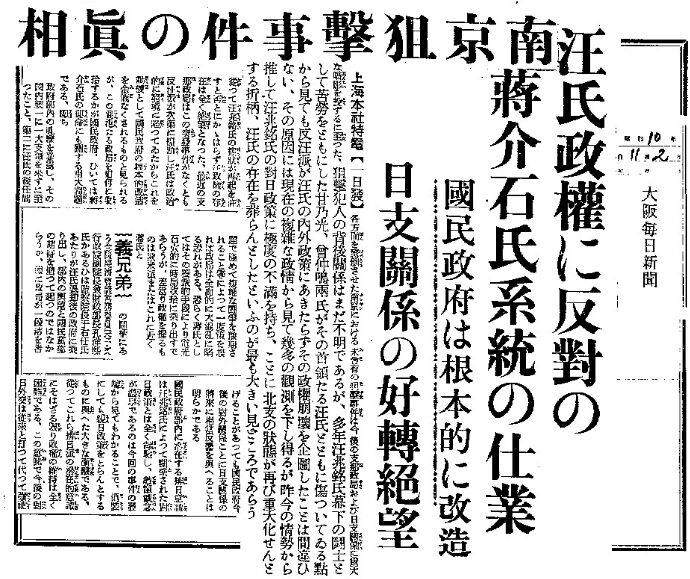

教科書の叙述は「近衛内閣」を主語とし「汪兆銘を…重慶から脱出させ」、「南京に新政府をつくらせた」と、いかにも日本側が押し付けたような書き方になっているが、汪兆銘は一九三九年七月十日に上海で発表した声明で、彼は盧溝橋事件発生以来「全く日支戦争を阻止する方法がなかったが、一刻といえども事態の転換を思わざるはなく、一刻といえども共産党の陰謀を抑制し、これを暴露せんと思わざるはなかった」と述べたという。

要するに汪兆銘は、日中戦争が長引いて国民政府軍の戦力が消耗していけば、たとえ勝利したとしても、共産主義勢力が勢力を伸ばすことになることを憂慮していた。彼が重慶を脱して日本と手を握ろうとしたのは彼の意志であったのだが、その後の中国の歴史は汪兆銘の憂慮したとおりとなり、中国は共産国家となるのである。

宮下氏はさらに、「中国共産党が日本人を組織して諜報団をつくっているにちがいないということは、昭和十年(1935年)の八・一抗日宣言のときから確信していた」(同上書p.240)と述べているのだが、ここで昭和十年以降の出来事をWikipedia等の記事を参考にまとめておきたい。

「八・一抗日宣言」とは、一九三五(昭和10)年八月一日にモスクワで発表されたもので、中国共産党と中華ソビエト共和国中央政府が共同で日本の中国進出に対抗するよう要求した宣言である。

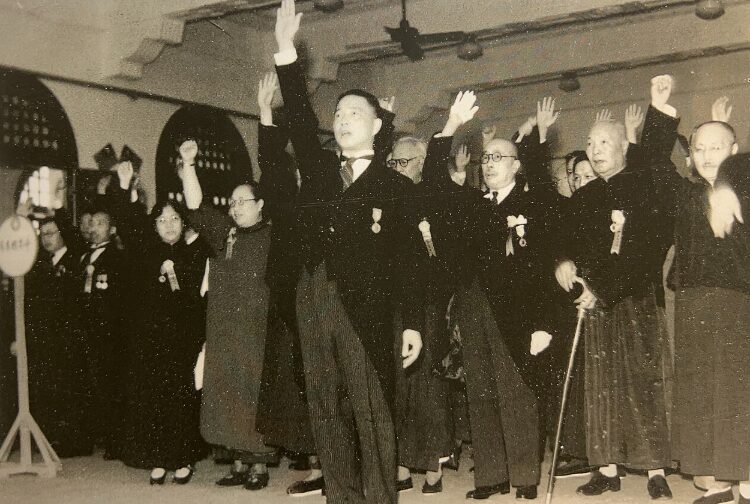

そしてこの宣言が出た三カ月後の十一月一日に中華民国首都南京で開かれた国民党六中全会の開会式の記念撮影の時に、汪兆銘が狙撃される事件が起きた。汪は一命を取り留めたが、その後も知日派や日本人を狙ったテロが続発し、十二月十二日には蒋介石が拉致監禁される西安事件が起きて、その事件以降蒋介石は抗日路線を採るようになった。

一九三七(昭和12)年七月に盧溝橋事件をきっかけに日中戦争が始まる。その後も汪兆銘は日本との戦いはすべきではないとの考えであった。

徹底抗戦を主張する蒋介石とは袂を分かち、一九三八(昭和13)年十二月に汪兆銘はフランス領インドシナのハノイに拠点を写したのだが、翌一九三九年三月には汪の腹心であった曾仲鳴が射殺されている。

ハノイでの狙撃事件をきっかけに、汪兆銘は「日本占領地域内での新政府樹立」を決意し、五月に日本を訪問して新政府樹立の内諾を取り付け、十月から日本との間に締結する条約の交渉が開始されたのだが、日本から提案されたものは、なぜか従来の近衛声明の趣旨を大幅に逸脱する過酷なもので、交渉の一員であった今井武夫は『支那事変の回想』の中で「帝国主義的構想を露骨に暴露した要求と言う外ない代ろ物」「日華協議記録に違背し、近衛第三次声明*の精神を逸脱するもの」であったと述懐している。

最終的には日本側が若干の譲歩を行なって、一九四〇(昭和15)年三月三十日に南京国民政府が誕生したのだが、なぜわが国は、自らの政治生命を懸けて重慶を脱出した汪兆銘に対し、従来の交渉経緯からすれば背信的とも受け取られて仕方がないような協定案しか出せなかったのだろうか。

*近衛第三次声明: 近衛は昭和十三年(1938年)十二月二十二日に対中国和平における三つの方針(善隣友好、共同防共、経済提携)を示したが、この声明参二週間後に内閣総辞職となり、対中交渉は後継の平沼内閣に受け継がれた。

汪兆銘とわが国の交渉に関する情報が中国共産党にかなり漏れていたことが疑われていて、特高はゾルゲ諜報団に並行して中国諜報ルートの解明にも尽力していたのだが、軍部の圧力があったために東亜同文書院のグループの摘発だけで終わってしまったことは非常に残念な事であった。

なぜ政府や軍部から中国共産党に機密情報が漏洩したのか

『特高の回想』の著者である宮下弘氏は、特高在籍中に左翼だけでなく右翼についても担当したことがあった。最後に、当時の右翼について宮下氏が面白いことを述べておられる部分を紹介したい。

多くの右翼団体の資金源は、軍や艦長の機密費であったり、テロをおそれる財界からの寄付金であったりして、かなり潤沢なようだった。それをまたたくさんの予算をつけて監視していたので、おかしな話ですよ。

けっきょく、右翼で一番問題なのは、テロのおそれあり、これだけです。五・一五事件、血盟団事件、二・二六事件と、個人的であれ、集団的であれ、政府要人や財界の代表的人物が狙われ、殺された。上層部はそれをいちばん恐怖した。だから、特高二課(右翼担当)の組織も人員も拡充されたわけです。二・二六事件以降大きな事件はなかったし、一人一殺のテロもなかったけれども、殺人には至らなかった傷害のようなケースはいくつかありました。こういう事件をときどき引き起こしておかないと、右翼は商売にならない。だから、ときどきテロ事件があり、その組織の誰かが自首して刑期をつとめるという、やくざの徒党とまったく同じことをやっている。タテマエとホンネの区別がつかない。ある意味では純粋な若い者がはね上がって事件を起こす場合もあるが、それも結果的にはやらせと同じ効果がある。そういうのを相手に、二課は年々規模が大きくなり、わたしが一課に戻った昭和十五年(1940年)以後でも、まだふえていました。

『特高の回想』p.156~157

左翼と右翼をくらべれば、わたしは絶対に、とくに共産党の連中が好きだった。純真でね。理屈いいあっても張りあいがありましたよ。わたしは自分自身が労働者あがりだから、労働者の心情にはとうぜん共感するところがあったし、学生やインテリが労働者や下層階級の窮乏を救いたいとする人道的なものの考え方をありがたいとおもったから、人間的に彼らを好ましくおもうことが多かったのです。

それにくらべれば、国家主義の運動家などといっても、多くはガラがわるい。カネばかりせびってね。右翼は大嫌いです。

同上書 p.158

宮下氏が右翼担当であった頃、彼は二・二六事件の黒幕と疑われた皇道派の大物・真崎甚三郎を訪れている。この時真崎が宮下氏に語ったという言葉は特に印象深いものがある。

君、世間は知らないんだが、二・二六事件の青年将校たちをふくめて、みんなアカなんだよ。統制派も皇道派もそんなものはありゃしないんだよ。アカがなにもかも仕組んでいろんなことをやっているんで、軍もアカに攪乱されているんだよ。

そういえば近衛文麿が昭和二十年二月に昭和天皇に上奏した『近衛上奏文』の中で次のように述べたのだが、真崎甚三郎が言っていること似ている。

是等軍部内一味の者の革新論の狙いは、必ずしも共産革命に非ずとするも、これを取巻く一部官僚及び民間有志(之を右翼と言うも可、左翼と言うも可なり。所謂右翼は国体の衣を着けたる共産主義なり)は、意識的に共産革命に迄引きずらんとする意図を包蔵し居り、無知単純なる軍人、之に躍らされたりと見て大過なしと存候。

治安維持法の存在と特高の活躍でこの時期に日本共産党はほとんど壊滅的な状況になったのだが、共産主義的信条を持つメンバーがこれでいなくなったわけではなかったし、革命により新しい社会をつくるという彼等の夢が捨て去られたわけではなかったのだ。転向を偽装することによって、かなり過激な分子が官僚や軍部に多数潜り込んで彼らの夢を実現させようと動いたのではなかったか。

宮下氏の著書には「昭和五年以後の特高は、党員でも党役員でも、転向を誓えば、どしどし起訴留保の意見を付して検事局へ書類送致し、警察限りで釈放」(同上書p.135)したことが書かれているが、これが事実ならば、左翼に対して特高の対応が苛酷であったというよりも、むしろ甘すぎたというべきではないだろうか。

当時高級官僚や軍人には「隠れ左翼」が少なからずいたからこそ、尾崎秀実のようなソ連のスパイが権力の中枢に近づくことができ、機密情報を入手することが可能であったのだろう。

ゾルゲは、日本には「最早盗むべき機密はない」と豪語したというが、治安維持法が存在し、特高が頑張っていた戦前においても、わが国の機密情報が相当盗まれていたことを知るべきである。

戦前戦中にはスパイ防止法が存在し、法律に基づいて怪しい人物を検挙して取調べをし犯罪者を厳しく処罰することが可能であったのだが、自国以外の国やグループに忠誠心を持つ人間が政権や軍部の中枢部や高級官僚、およびその周囲に何人かいるようでは、国家の重要機密が守れないことはゾルゲ事件を学べばわかる。

まして、いまだにスパイ防止法を持たず、アメリカや中国や韓国に擦り寄るような政治家や官僚や言論人、財界人が少なからずいるわが国の現状では、国家機密や企業秘密がいくら洩れていてもおかしくないだろう。せめてスパイ防止法を作って機密情報漏洩に加担した人物を厳罰に処することが出来なければ、国や企業を守ることは困難である。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。一時在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、第三刷が完了して在庫不足は解決しています。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント