GHQ焚書リストから、タイトルに「歌」を含むものを絞ってみると、多くが短歌集で、中には兵士が詠んだ秀逸な作品を集めて解説している本もあれば、軍歌を収録した本もあり、南方民族の歌の歌詞を訳して紹介している本もある。またアジアが欧米に侵略され、祖国奪還のために戦った人々の悲惨な歴史を綴った『南方の悲歌』という本もある。この本はいずれこのブログで詳しく採り上げる予定なのでここでは書かないが、最初に『短歌戦記』という本を紹介することと致したい。

『短歌戦記』

前回のGHQ焚書カテゴリーの記事で、自らの支那における従軍体験を自作の俳句と共に記した『俳句と戦線』という本を紹介したが、今回はビルマ戦に従軍した兵士が戦場で詠んだ短歌とともに自らの従軍体験を記した『短歌戦記 : 軍旗を奉じて』を紹介させていただく。

著者の山上次郎は大正二年に愛媛県に生まれ、昭和五年に県立三島中学を卒業後農業のかたわら短歌を学び、昭和十六年に大東亜戦争に従軍し翌年ビルマで負傷したため帰還している。昭和十九年に初めての歌集『弾雨に禊ぐ』を出版し、二十年に『短歌戦記』を出版。その二点ともGHQによって焚書処分されている。

戦後は農民運動に参加したり、斎藤茂吉の研究書を出版したり、昭和二十六年には愛知県議会に当選して以降十二年間県政に関与したが、昭和四十二年には政治活動を断念。文学と著述に専念して斎藤茂吉や正岡子規、佐藤佐太郎に関する研究書や歌集を相次いで著わしている。

『短歌戦記』の時代背景について少し触れておくと、支那事変が始まって日本軍は海外から蒋介石の国民政府に対する物資の供給を断とうとし中国沿岸諸港を占領したのだが、英仏はそれに対抗して北部ビルマ(現ミャンマー)から四川省に至るビルマルートや、仏印から雲南省昆明に至る仏印ルートを開き、ソ連もまたトルキスタン方面に新疆ルートを開き、それらを総称して「援蒋ルート」と呼んでいた。大東亜戦争でビルマに派遣された日本軍は、イギリス軍を放逐しビルマルートを断つことが求められていたのであるが、ビルマの天候に日本軍は酷く悩まされることになる。『短歌戦記』の冒頭の部分を紹介させていただく。

御稜威の軍旗奉じてあなかしこ我のいくさは禊すること

神様、あなたはビルマの気候を作るのに、何か考え違いをしてはいませんかと、問うてみたくなる程ビルマの気候は偏している。我らがビルマ領に侵入して以来、一月二月と過ぎて〇月の声を聞こうとしても、ビルマの熱さは、ただ炎帝の為すがままであって、そこには雲も無ければ、雨も嵐も霧も霞もない。毎日毎日果てしなく青い海のような空と、朽ち果てた稲の残茎のみになった砂漠のような荒野と、濃艶な常緑樹に包まれた原始的な村落があって、それらがただ、強烈な太陽光に狂乱しそうな光彩と、あくどい匂いを発散している。一体この炎天が何時まで続くことか……ビルマの気候は、十一月から四月まで乾燥季で雨一滴なく、逆に五月から十月までが雨季で、見渡す限りの熱帯平野は膝を没する泥海と化すのである。

赤道ゆ回帰せる日は真上なり北緯何度の線ぞも此処は

熱帯と亜熱帯にまたがるビルマ領の熱量感は人狂わしむ

青一色例えば狂女の衣のごとあくどき景色風にざわめく我々皇軍はこうした特異なビルマ風土の悪条件の中にあって、国境突破以来、コウカレー、モウルメン、マルタバン、サットンと随所に積怨の敵英軍を撃破し、降りそそぐ一弾一弾に心身を禊ぎ、わが射つ弾丸に命を賭けて、遂に敵が誇る機械化兵団ヨークシャー部隊をシッタン河畔に殲滅、赫々たる大戦果を挙げたのは〇月二十六日であった。

我々は勝利の歓喜と散華した戦友の追懐の涙の交錯の中に、一寒村セパタール村の警備に就いて、次の作戦の準備に当たっていた。

〇月二十八日 今日で既に三日間、渡河準備に筏用の竹の伐採や、綱の蒐集、斥候、歩哨、敗残兵討伐、工兵隊の作業援護等々に忙殺されていたが、その準備も完了して、愈々一億国民が夢にも忘れることの出来ないビルマルート遮断に向かって進撃することになったのである。愈々ビルマ作戦も南部から中部の心臓部へ移ろうとして、戦線はより広く、戦況は益々佳境に入り、激烈の度を加えるわけである。

山上次郎『短歌戦記 : 軍旗を奉じて』八雲書店 昭和20年刊 p.3~4

こんな具合に、戦場で詠んだ短歌を交えながら、ビルマ作戦の従軍記が綴られていく。

ビルマルート遮断に成功した記述は省略するが、そのあと日本軍兵士が食糧を求めて林の中に入った際に女性ばかりのビルマ人避難所を見つけている。ところが彼女等は、日本軍が英軍駆逐のために戦っていてビルマ人に対して決して悪いことをしないことを知っていたからか、抵抗することも逃げることもしなかったという。

夥しい牛車の向かう側は平地になっていて大木の木と木に竹を結び付けて、凡そ六間四方程をアンペテで覆い、その下にはぎっしり避難民が詰まっており、しかもそれが女ばかりである。そして、よく見れば外の方には皺くちゃの婆さんばかり並んで、真中の方には若い娘さんや子供が集っている。私はこの珍現象にはたと胸を打たれるものがあった。英軍が退却に先立って必ず掠奪をし、婦女子を凌辱するというが、武器を持たない彼らは若い娘を守るために老人たちが人垣を作っているのである。何という美しい人情、母性愛、老人愛だろうか。私は今日ほど、私たち日本兵をしげしげと見上げているビルマの老婦人の顔をいみじく、気高く、力強く見たことがなかった。

中略

英軍ゆ操守ると媼らは乙女囲みて人垣をなす

雛鶏を育む親に似たらんか乙女囲める媼愛しも

原始なるもの何ならむこの国の貞操観念は胸うつものあり出征前、南方の女は貞操観念が薄いと聞いた。そして、椰子の木陰には必ず恋があるとも聞いた。しかし、ビルマ女は意外に貞操観念が強く、もしも姦通するがごとき事があると、殺しても構わぬという習慣とこちらへ来て聞いたが、今こうした姿を見ると、始めて頷けるのだった。しかしこうして虔しくしていても、武器を持たない彼女らは、鬼畜同様の英軍の前にはライオンの前の子兎に等しいのだ。私たちはこれら哀れむべきビルマ女の為にも断乎英軍を撃たねばならないのだ。

私たちは、可憐な乙女の信頼の瞳と微笑を後に引き返して、牛車の方へ廻ると、黄衣を纏ったボンヂーが来て何かしきりにしゃべり始めた。私たちは「我々日本軍は、ビルマ人を決して傷つけはしない。ビルマ人のビルマ建設のために戦っているのだ。今夜からベグーの英軍をやっつけるから、戦争が済んだら早く帰れ」というと、チェズランデチェズランデを連発して感謝していた。避難民も我々の心意を十分諒解して、玉葱、トマト、甘藷等をそれぞれ持ってきてくれた。中でも最も有難いことは糯米をくれたことだった。久しぶりに御馳走にありつけると大喜びだ。

同上書 p.131~132

このようにビルマの人々は、英軍と戦う日本軍に感謝し、食糧まで持参してくれたのだが、このような事実は戦後の日本人にはほとんど知らされていないと思われる。

『民族解放の歌』

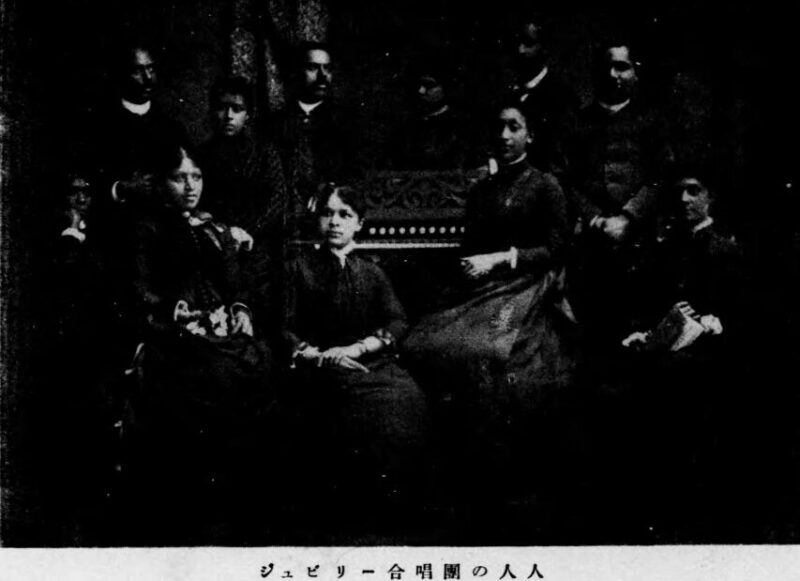

次に紹介したいGHQ焚書は『民族解放の歌』である。このタイトルを見て、わが国が欧米の植民地とされていたアジア諸国の人々を解放する話ではないかと早合点してしまったのだが、実際に読んでみると、アメリカの南部戦争の後で解放された黒人奴隷が主人公の物語であった。

奴隷から解放されたものの、アメリカの黒人たちには好条件で働ける場所がすぐに見つかるわけではなかった。主人公であるホワイトは学校の教員となったのだが、その学校で彼が作った合唱団が評判を得たという。その後ホワイトはフィスク大学の事務の仕事を得て、その大学でも合唱団を率いて高い評価を受け、演奏旅行のために全米各地に赴くようになる。しかしながら当時に於いては、黒人差別が激しい地域が少なからず存在した。

皮膚の色故に、ホテルの饗応を拒絶されることには慣れてしまった。しかもこのようなことが、単に他の客人たちを嫌がらせるからとの理由から行われるとも限らなかった。イリノイではある時、ホテルの使用人たちが挙って、彼等はかような発音で「黒人ども」の給仕をするのは嫌だ、と言った。合唱団員は、彼等の靴墨か、下女に過ぎなかったのである。他のホテルでは、やはり宿の主人が同じ目に遭い、報酬を払って暴漢どもの一団を街上に送り出した。

しかし、人種的偏見の最も慨嘆すべき表示は、ニュージャージー州のプリンストンで、第二回募金運動中に起こったもので、一行の眼前に何時までもそれがちらついてならなかった。すなわちマッコッシュ学長並びにプリンストン大学の職員たちに招かれてその地を訪れ、ある教会が彼らの演奏会のために提供されることになっていた。ところが、演奏会が始まる少しばかり前に、教会の片隅に有色人種たちがのけ者扱いにされており、会場のその他の何れの部分にも席を取ることを許されていないことを知った。有色人種のための宗教学校に教師をつとめている立派な婦人は、自分の生徒の組のために予約席券を買っておいたのに、これもギラリーの下の黒人席へと無理やりに押し込め、彼等が手にしていた切符に付随した約束などは問題ではなかった。合唱団は非常に憤慨し、喜んで演奏を中止しようとした。しかし、彼等の歌を聴くために、遠くから来てくれた奴隷の昔からの多くの友達がいたことだけが、演奏を行わしむるための説得をなし得た。

津川主一 訳編『民族解放の歌』教文館 昭和17年刊 p.74~75

アメリカが公式に奴隷制度を終わらせたのは1865年だが、人種差別というものはそんな簡単に終息するものではなく、二十世紀に入っても黒人差別は根強く続いていたのである。同上書の序文に編者の津川主一が、大正九年に三人の黒人のアンサンブルである「ルイジアナ・トリオ」が来日して演奏したことを書いている。大正十一年頃にそのグループが再び来日したのだが、バリトン歌手が旅行先で亡くなったために二人での演奏会となった。編者は通訳の任に当たっていたので、直接耳にしたメンバーのルイスの言葉が忘れられないという。

この時、控室で、団長格のテナーのルイスが、余の手を固く握って言った言葉を、永久に忘れることは出来ぬ。すなわち、余の「何時、帰米するか」との問いに対し「我等は決して米国には帰りたくない。自分達を迫害する米国には、二度と帰らぬ」と、固い決意の程を示していたことだ。

同上書 p.5

続けて編者は重要なことを述べている。重要というのは、GHQが嫌う内容であるという意味である。

かつて余の友人にして、米国に留学した某は、大陸横断中の列車ボーイを勤めている黒人に、「日本が米国と戦ったら、黒人は有色人種として、貴国に必ず味方する」と言われたことがある。

横暴なる白人と対抗する一大自由圏を完成するために、われわれはアジア民族のもの糾合に事足れりとしてはならぬ。アフリカ大陸に、侵略されつつある一大有色人種があり、その一部が、北米の白人間に、まことに受難の第一線を歩みつつある。刻下、有色人種解放の陣頭に立つわれら大和民俗は、この無辜の黒人種に向かってどうしても救助の手を延ばさずにはいられない。

余が、年来の念願の一部を達して、此処に世界最初のジュビリー黒人合唱団誕生の次第を叙したのは、ただに音楽愛好者等の間に、新しき話題を提供するためではない。実に、家畜にも劣る如き非人道的な取扱いを受けた奴隷の子達が、如何にして全世界を驚倒せしめるような合唱団を作り上げたか、という由来を語りつつ、広い意味で、斉しく我等の同胞たる黒人達への関心を高めるためである。理解は、まさしく援助の第一歩であろう。

同上書 p.5~6

アメリカ人はアフリカの原住民を奴隷として働かせ、奴隷解放宣言が出された後も黒人たちの受難の日々は続いていた。まともな教育を受けていない彼等の大半は働いても働いても生活が苦しかった。しかしホワイトが作った合唱団は歌を歌うことで生活ができる道を拓いていったのである。歌は彼らを豊かにしてくれたが、それでもアメリカでは黒人差別が続いており、彼等にとって不愉快なことは日常的に存在していた。

ところが彼らが日本に演奏旅行に出かける場合に日本人は黒人を差別することがない。合唱団メンバーの黒人たちは日本を愛するようになったことは当然だが、一般の黒人たちの間にも日本を好きになったものが増加していった。

真珠湾攻撃で日本軍が大勝利を収めた際に黒人たちが大喜びした話は『真珠湾攻撃総隊長の回想 淵田美津雄自叙伝』などに書かれているが、もしわが国がアジアやアフリカの有色人種を糾合して第二次世界大戦を戦っていたとしたら、大戦の結果は違ったものになっていてもおかしくないのだ。有色人種が最前線に立つことを拒否すれば、白人部隊は何処まで戦えたであろうか。

本のタイトルに「歌」を含むGHQ焚書リスト

GHQ焚書リストかの中から、本のタイトルに「歌」を含む本を抽出して、タイトルの五十音順に並べてみた。

分類欄で「〇」と表示されている書籍は、誰でもネットで読むことが可能。「△」と表示されている書籍は、「国立国会図書館デジタルコレクション」の送信サービス(無料)を申し込むことにより、ネットで読むことが可能となる

| タイトル | 著者・編者 | 出版社 | 分類 | 国立国会図書館デジタルコレクションURL 〇:ネット公開 △:送信サービス手続き要 ×:国立国会図書館限定公開 |

出版年 | 備考 |

| 愛国詩歌 | 井上満寿蔵 | 文化研究社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1069661 | 昭和19 | |

| 維新勤王志士国事詩歌集 | 丹 潔 | 雄生閣 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1028611 | 昭和15 | |

| 維新志士回天詩歌集 | 藤田徳太郎 | 金鈴社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1127380 | 昭和19 | |

| 維新志士勤王詩歌評釈 | 小泉苳三 | 立命館出版部 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1265963 | 昭和13 | |

| 海歌 | 佐藤虎雄 | 東峰書房 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 |

昭和18 | ||

| 遠征と詩歌 | 堀場正夫 | ぐろりあ・そさえて | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1130980 | 昭和17 | 新ぐろりあ叢書 |

| 海軍軍歌集 | 海洋文化社 編 | 海洋文化社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1121094 | 昭和18 | |

| 賀歌 | 服部直人 | 高山書院 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1069591 | 昭和18 | |

| 歌集 一兵として | 遠藤達一 | 芸林発行所 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1127802 | 昭和17 | |

| 歌集新日本頌 | 佐々木信綱 | 八雲書林 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1127780 | 昭和17 | |

| 歌集青雲 | 谷 馨 | 八雲書林 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 |

昭和20 | ||

| 勤皇歌人和田巌足 | 弥富破摩雄 | 文松堂書店 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 |

昭和18 | ||

| 勤皇志士詩歌集 | 黒岩一郎 | 至文堂 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1718083 | 昭和18 | 青少年日本文学 |

| 軍歌選抄 | 佐々木信綱 | 中央公論社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1261919 | 昭和14 | |

| 軍歌名曲集 | 伊藤翁介 編 | 全音楽譜出版社 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 |

昭和17 | ||

| 軍歌を歌ふ少年 童話 | 江口隼人 | 淡海堂 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1874194 | 昭和17 | |

| 工場唱歌 | 永井幸次 | 音楽教育出版協会 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 |

昭和10 | ||

| 産業戦士歌集 撃たずんば | 中村巳寄 編 | 図書研究社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1027520 | 昭和18 | |

| 史歌太平洋戦 | 川田順 | 八雲書林 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1127890 | 昭和17 | |

| 史歌熱帯作戦 | 川田順 | 八雲書林 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1127891 | 昭和17 | |

| 詩集 赴戦歌 | 田中令三 | 鮎書房 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 |

昭和20 | ||

| 支那事変歌集 戦地篇 | 松村英一 編 | 改造社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1255387 | 昭和13 | |

| 傷痍軍人聖戦歌集 第一輯 | 佐々木信綱 伊藤嘉夫 | 人文書院 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1255543 | 昭和14 | |

| 傷痍軍人聖戦歌集 第二輯 | 佐々木信綱 伊藤嘉夫 | 人文書院 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1255552 | 昭和14 | |

| 詳解正気歌 | 徳本正俊 | 芳文堂 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 |

昭和14 | ||

| 新興軍歌集 | 新興音楽出版社編 | 新興音楽出版社 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 |

昭和16 | ||

| 巣立つ歌 | 大林 清 | 八紘社杉山書店 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 |

昭和17 | ||

| 正気歌と回天詩 | 菊池謙二郎 | 小川書房 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1882440 | 昭和18 | |

| 正気の歌と水戸の学風 | 橋本茂夫 | 日本放送協会 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 |

昭和19 | ||

| 聖戦歌謡読本 | 白鳥省吾 | 人文閣 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1686037 | 昭和14 | |

| 聖戦短歌鑑賞 | 岡山 巌 | 育英書院 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1127724 | 昭和17 | |

| 戦塵歌 | 甘利英男 | 長谷川書房 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1130937 | 昭和17 | |

| 戦陣訓の詠歌解説 | 友田冝剛 | 国民教育普及会 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 |

昭和17 | ||

| 蒼鷹 歌集 | 小田観蛍 | 小田観蛍 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1128017 | 昭和19 | |

| 尊皇歌人撰集 勤王烈士篇 | 浅野晃 竹下数馬 | 文松堂書店 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1127674 | 昭和18 | |

| 大東亜戦争歌集 将兵篇 | 柳田新太郎 編 | 天理時報社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1127787 | 昭和18 | |

| 大東亜戦争歌集 愛国篇 | 柳田新太郎 編 | 天理時報社 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 |

昭和18 | ||

| 大日本詩集 聖戦に歌ふ | 大日本詩人協会 編 | 欧文社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1128797 | 昭和17 | |

| 短歌戦記 | 山上次郎 | 八雲書店 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1131305 | 昭和20 | |

| 千代の光 : 御大典奉祝和歌集 | 知新閣 編 | 知新閣 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1191096 | 昭和3 | |

| 天照讚歌 | 上原武彦 | 上原武彦 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1092035 | 昭和17 | |

| 南方原住民の歌謡 | 浜野 修 | 博文館 | 〇 | https://dl.ndl.go.jp/pid/1062623 | 昭和19 | 博文館文化選書 |

| 南方の悲歌 | 薩摩雄次 | 金星堂 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1045116 | 昭和17 | |

| 肉弾は歌ふ | 斎藤 瀏 | 八雲書店 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1682632 | 昭和14 | |

| 白衣勇士誠忠歌集 | 由利負三 | 日本皇道歌会 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1127791 | 昭和17 | |

| 春の戦闘記 : 歌人軍医前線手記 | 中村春台子 | 春秋社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1144852 | 昭和15 | |

| 評釈 前線秀歌 | 浅野 保 | 教学書房 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1127744 | 昭和17 | |

| 放送少国民劇集 少年の歌 | 斎田 喬 | 弘学社 | 国立国会図書館に蔵書なし あるいはデジタル化未済 |

昭和18 | ||

| 民族解放の歌 | 津川主一 編 | 敬文館 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1069254 | 昭和17 | |

| ものがたり歌 御国の光 | 友田宜剛 | 国民教育普及会 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1129239 | 昭和17 | |

| 大和魂と萬葉歌人 | 吉沢義則 | 平凡社 | △ | https://dl.ndl.go.jp/pid/1218002 | 昭和14 |

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。よろしければ、この応援ボタンをクリックしていただくと、ランキングに反映されて大変励みになります。お手数をかけて申し訳ありません。

↓ ↓

【ブログ内検索】

大手の検索サイトでは、このブログの記事の多くは検索順位が上がらないようにされているようです。過去記事を探す場合は、この検索ボックスにキーワードを入れて検索ください。

前ブログ(『しばやんの日々』)で書き溜めてきたテーマをもとに、2019年の4月に初めての著書である『大航海時代にわが国が西洋の植民地にならなかったのはなぜか』を出版しました。一時在庫を切らして皆様にご迷惑をおかけしましたが、第三刷が完了して在庫不足は解決しています。

全国どこの書店でもお取り寄せが可能ですし、ネットでも購入ができます(\1,650)。

電子書籍はKindle、楽天Koboより購入が可能です(\1,155)。

またKindle Unlimited会員の方は、読み放題(無料)で読むことができます。

内容の詳細や書評などは次の記事をご参照ください。

コメント