兵庫

兵庫 丹波市の紅葉と歴史散策2 高山寺、円通寺、柏原藩陣屋跡、柏原八幡宮他

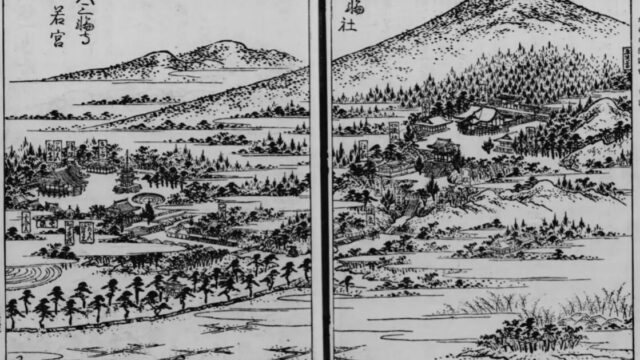

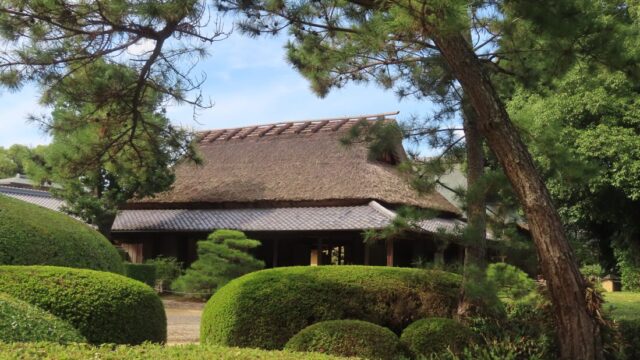

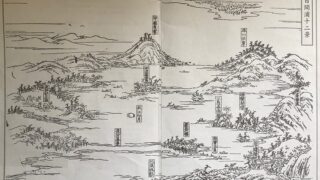

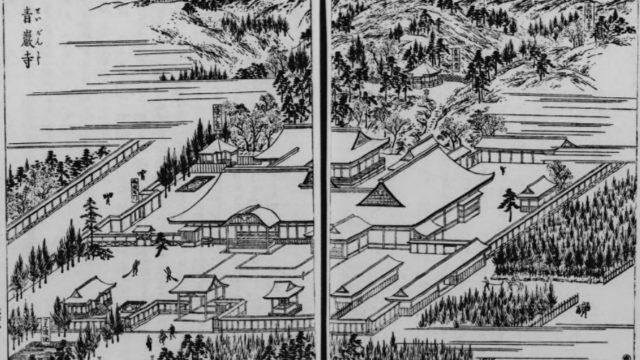

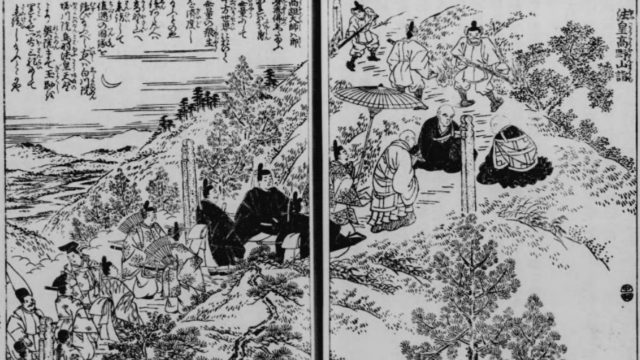

高山寺こうさんじ 達身寺の次に真言宗の高山寺(丹波市氷上町常楽50-1)に向かう。寺伝によるとこの寺も常勝寺と同様に法道仙人が開基したと伝わっており、かつては弘浪山山頂に堂宇が建て...

兵庫

兵庫  兵庫

兵庫  兵庫

兵庫  兵庫

兵庫  奈良

奈良  奈良

奈良  奈良

奈良  滋賀

滋賀  滋賀

滋賀  京都

京都  滋賀

滋賀  福井

福井  福井

福井  奈良

奈良  奈良

奈良  奈良

奈良  奈良

奈良  兵庫

兵庫  兵庫

兵庫  兵庫

兵庫  兵庫

兵庫  兵庫

兵庫  兵庫

兵庫  兵庫

兵庫  兵庫

兵庫  兵庫

兵庫  京都

京都  奈良

奈良  兵庫

兵庫  京都

京都  兵庫

兵庫  兵庫

兵庫  大阪

大阪  大阪

大阪  大阪

大阪  京都

京都  兵庫

兵庫  滋賀

滋賀  京都

京都  京都

京都  京都

京都  和歌山

和歌山  和歌山

和歌山  和歌山

和歌山  和歌山

和歌山  京都

京都  京都

京都  京都

京都  滋賀

滋賀  滋賀

滋賀