廃仏毀釈・神仏分離

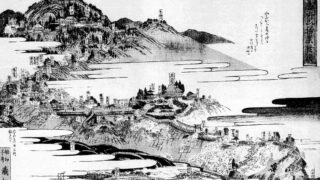

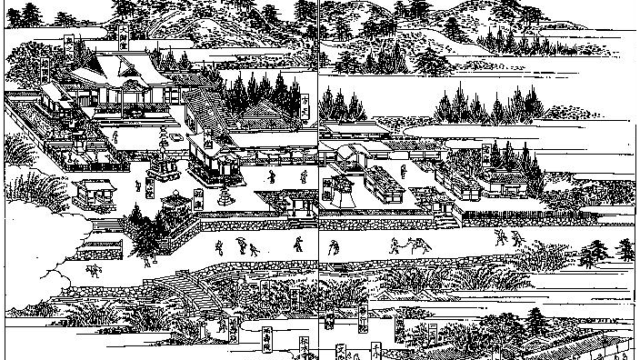

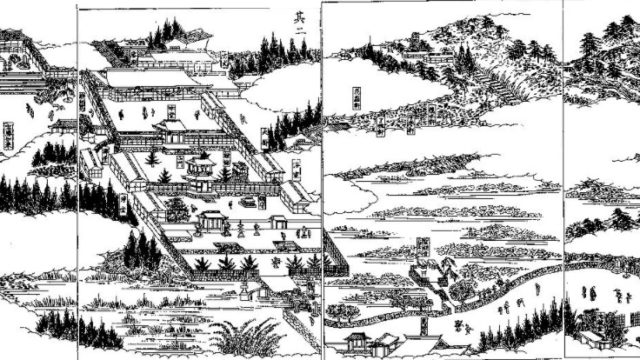

廃仏毀釈・神仏分離 一度神社にされたのち寺院に戻った吉野金峯山寺

明治元年六月に吉野全山に対し、蔵王権現を神号とし僧侶は復飾神勤することが命じられた。僧侶たちは抵抗したが、四年には所領地が取り上げられ、翌年には修験道廃止令が出され、七年には金峯神社を本社と定め山上と山下の蔵王堂をそれぞれ奥ノ宮、口ノ宮とし、僧侶は復飾し、仏像仏具は取り払うことが命じられた。

廃仏毀釈・神仏分離

廃仏毀釈・神仏分離  廃仏毀釈・神仏分離

廃仏毀釈・神仏分離  廃仏毀釈・神仏分離

廃仏毀釈・神仏分離  廃仏毀釈・神仏分離

廃仏毀釈・神仏分離  廃仏毀釈・神仏分離

廃仏毀釈・神仏分離  廃仏毀釈・神仏分離

廃仏毀釈・神仏分離  廃仏毀釈・神仏分離

廃仏毀釈・神仏分離  廃仏毀釈・神仏分離

廃仏毀釈・神仏分離  廃仏毀釈・神仏分離

廃仏毀釈・神仏分離  廃仏毀釈・神仏分離

廃仏毀釈・神仏分離  廃仏毀釈・神仏分離

廃仏毀釈・神仏分離  廃仏毀釈・神仏分離

廃仏毀釈・神仏分離  廃仏毀釈・神仏分離

廃仏毀釈・神仏分離  明治初年の外国人殺傷事件

明治初年の外国人殺傷事件  明治初年の外国人殺傷事件

明治初年の外国人殺傷事件  明治初年の外国人殺傷事件

明治初年の外国人殺傷事件  明治初年の外国人殺傷事件

明治初年の外国人殺傷事件  明治初年の外国人殺傷事件

明治初年の外国人殺傷事件  戊辰戦争

戊辰戦争  戊辰戦争

戊辰戦争  戊辰戦争

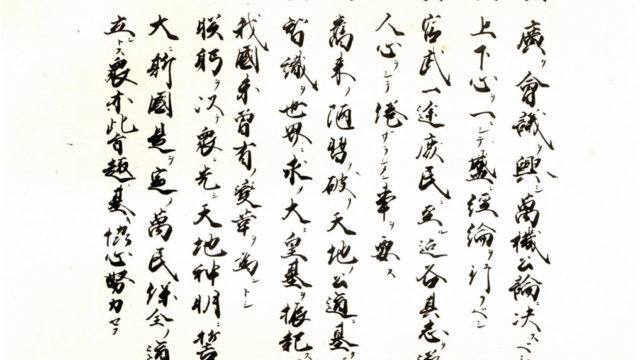

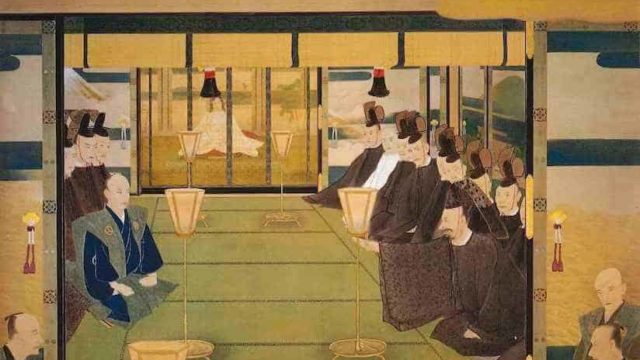

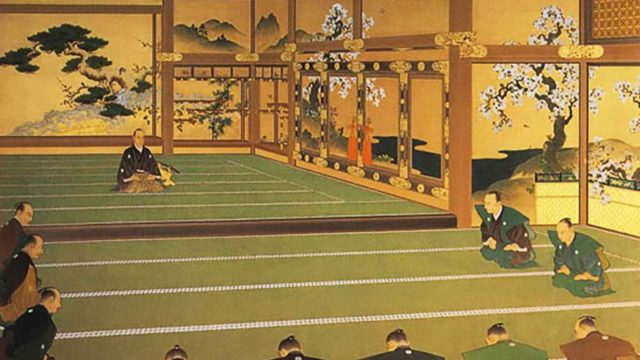

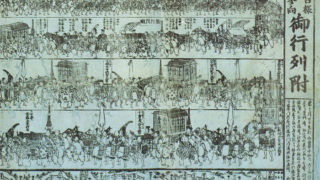

戊辰戦争  王政復古の大号令

王政復古の大号令  王政復古の大号令

王政復古の大号令  王政復古の大号令

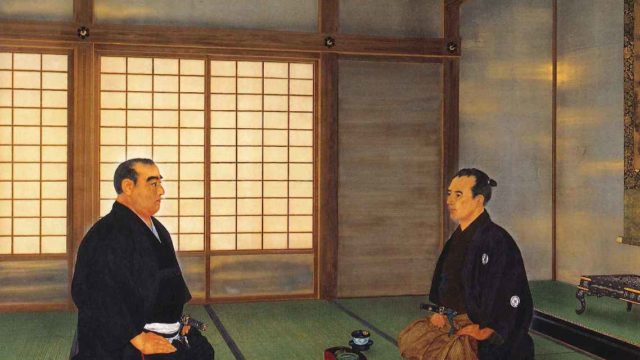

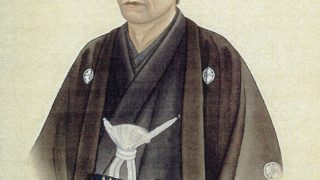

王政復古の大号令  最後の将軍・慶喜の時代

最後の将軍・慶喜の時代  最後の将軍・慶喜の時代

最後の将軍・慶喜の時代  最後の将軍・慶喜の時代

最後の将軍・慶喜の時代  最後の将軍・慶喜の時代

最後の将軍・慶喜の時代  最後の将軍・慶喜の時代

最後の将軍・慶喜の時代  幕末と英仏の動き

幕末と英仏の動き  幕末と英仏の動き

幕末と英仏の動き  幕末と英仏の動き

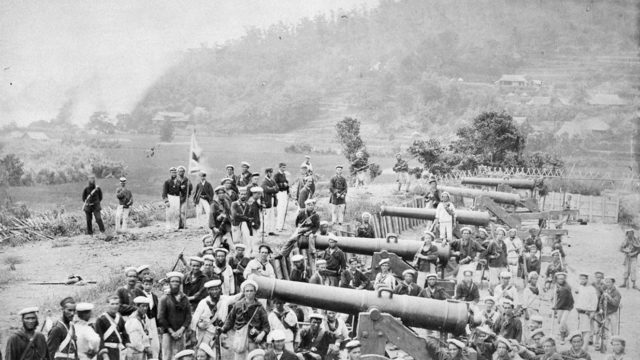

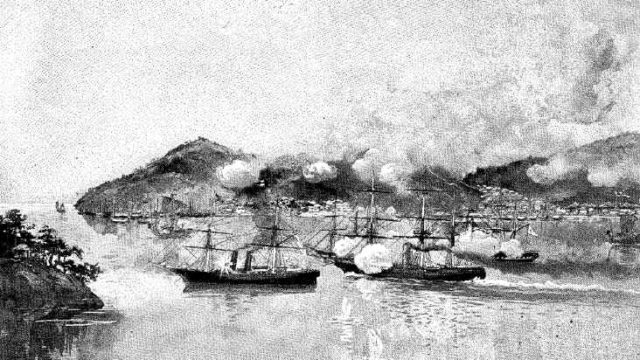

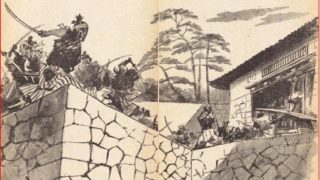

幕末と英仏の動き  攘夷の実行と諸外国の動き

攘夷の実行と諸外国の動き  攘夷の実行と諸外国の動き

攘夷の実行と諸外国の動き  攘夷の実行と諸外国の動き

攘夷の実行と諸外国の動き  攘夷の実行と諸外国の動き

攘夷の実行と諸外国の動き  攘夷の実行と諸外国の動き

攘夷の実行と諸外国の動き  攘夷の実行と諸外国の動き

攘夷の実行と諸外国の動き  攘夷の実行と諸外国の動き

攘夷の実行と諸外国の動き  攘夷の実行と諸外国の動き

攘夷の実行と諸外国の動き  公武合体と尊皇攘夷

公武合体と尊皇攘夷  公武合体と尊皇攘夷

公武合体と尊皇攘夷  安政の大獄から桜田門外の変

安政の大獄から桜田門外の変  安政の大獄から桜田門外の変

安政の大獄から桜田門外の変  安政の大獄から桜田門外の変

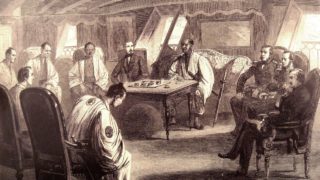

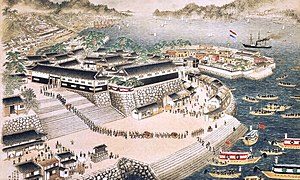

安政の大獄から桜田門外の変  開国前後

開国前後  開国前後

開国前後  開国前後

開国前後  開国前後

開国前後  開国前後

開国前後