GHQ焚書

GHQ焚書 GHQに焚書処分された、丸本彰造 著『食糧戦争』(昭和19年刊)を読む

第一次世界大戦は食糧戦争でもあった 戦争は軍事力がいくら優位にあっても、食糧が不足しては戦えないということは当たり前のことなのだが、わが国では、戦後になってからは特に、食糧自給の重要性が軽視されるようになり、外国から安く輸入すべきだという主...

GHQ焚書

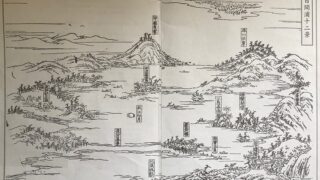

GHQ焚書  京都

京都  飢餓と戦争

飢餓と戦争  飢餓と戦争

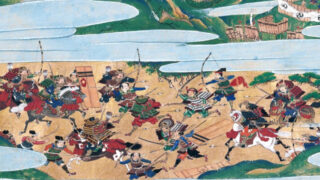

飢餓と戦争  土一揆と応仁の乱

土一揆と応仁の乱  土一揆と応仁の乱

土一揆と応仁の乱  土一揆と応仁の乱

土一揆と応仁の乱